危険物乙4を受験予定の人の多くは過去問を解きたいと考えているでしょう。

今回は日本一危険物乙4に詳しい私カイトが、危険物乙4の過去問・試験問題100問を無料でご用意しました。すべての問題にわかりやすい解答・解説も付けています。

PDFも配布しているので、危険物乙4の勉強をしている人はぜひ最後までお読みください。

ちなみにですが、危険物乙4にはたった10時間の勉強で合格できる方法があります。

これさえあれば過去問なし+限りなく少ない努力で合格に大きく近づきます。

これは私が5年以上も危険物乙4の研究を続ける中で生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。

興味ある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてください。

目次

危険物乙4の過去問・試験問題100問無料!解説付き!PDFも配布!

まず前提として、本番の試験では全部で35問の問題が用意されており、以下の順番で出題されます。

- 危険物に関する法令(15問)

- 基礎的な物理学及び基礎的な化学(10問)

- 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法(10問)

※「危険物乙4の試験時間は2時間で問題数は35問!試験は何時から開始?途中退出も可能!」もぜひ合わせてご覧ください。

本記事では

- 危険物に関する法令(40問)

- 基礎的な物理学及び基礎的な化学(30問)

- 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法(30問)

の合計100問の過去問(試験問題)を無料ご紹介します。

すべての問題に解説を付けているので、危険物乙4を受験予定の人はぜひ解いてみてください。

危険物に関する法令(40問)

※「危険物乙4の法令の覚え方とポイントまとめ!過去問題40問付き!」もぜひ合わせてご覧ください。

【過去問1】

法別表第1で定める動植物油類について、次の文の【 】内のA及びBに当てはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、1気圧において【A】が【B】未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。

| A | B | |

|---|---|---|

| 1 | 引火点 | 200℃ |

| 2 | 引火点 | 250℃ |

| 3 | 引火点 | 300℃ |

| 4 | 発火点 | 250℃ |

| 5 | 発火点 | 300℃ |

【解答&解説】

正解⋯2

動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が250℃未満のものをいい、総務省で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。

【過去問2】

法令上、次に掲げる危険物を同一の場所に貯蔵した場合、指定数量の倍数として正しいものはどれか。

ガソリン:500L

二硫化炭素:500L

灯油:1,000L

メタノール:1,000L

重油:1,000L

- 11.5倍

- 14.0倍

- 15.0倍

- 16.5倍

- 19.5倍

【解答&解説】

正解⋯4

ガソリン(500L÷200L)+二硫化炭素(500L÷50L)+灯油(1,000L÷1,000L)+メタノール(1,000L÷400L)+重油(1,000L÷2,000L)=2.5+10+1+2.5+0.5=16.5

※指定数量の詳細は「危険物乙4の指定数量とは?覚え方の語呂合わせと計算・倍数の問題付き」をご覧ください。

【過去問3】

ある製造所において、第4類の危険物A及びBを同一場所に貯蔵している。指定数量の倍数の合計として、次のうち正しいものはどれか。

| 危険物A | 危険物B | |

|---|---|---|

| 性状 | 非水溶性 | 非水溶性 |

| 1気圧における発火点 | 220℃ | 480℃ |

| 1気圧における引火点 | 45℃ | 5℃ |

| 貯蔵量 | 2,000L | 1,000L |

- 3

- 5

- 7

- 25

- 30

【解答&解説】

正解⋯3

危険物Aは、1気圧における引火点が45℃のため、第2石油類(1気圧において引火点が21℃以上70℃未満)の非水溶性に該当し、指定数量は1,000L。

危険物Bは、1気圧における引火点が5℃のため、第1石油類(1気圧において引火点が21℃未満)の非水溶性に該当し、指定数量は200L。

(危険物A2,000L÷1,000)+(危険物B1,000L÷200)=2+5=7

【過去問4】

法令上、貯蔵所及び取扱所の区分について、次のA〜Dのうち、正しいものの組合せはどれか。

A:第二種販売取扱所とは、店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で、指定数量の倍数が15を超え40以下のものをいう。

B:移動タンク貯蔵所とは、車両、鉄道の貨車又は船舶に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う。

C:給油取扱所とは、金属製ドラム等のみに直接給油するためガソリンを取り扱う施設。

D:屋内タンク貯蔵所とは、屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいう。

- A、B

- A、C

- A、D

- B、C

- B、D

【解答&解説】

正解⋯3(A、D)

B.移動タンク貯蔵所は、車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所。タンクローリーが該当する。鉄道貨車や船舶のタンクは対象外。

C.給油取扱所は、専ら給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所のほか、

- 固定給油設備からガソリンを容器に詰め替え、又は軽油を車両に固定されたタンクに注入する作業

- 固定注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入する作業

を行う取扱所をいう。

【過去問5】

法令上、次の文の【 】内のA〜Cに当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

製造所等(移送取扱所を除く)を設置するためには、消防本部及び消防署を置く市町村の区域では当該【A】、その他の区域では当該区域を管轄する【B】の許可を受けなければならない。また、工事完了後には許可内容どおり設置されているかどうか【C】を受けなければならない。

| A | B | C | |

|---|---|---|---|

| 1 | 消防長又は消防署長 | 市町村長 | 機能検査 |

| 2 | 市町村長 | 都道府県知事 | 完成検査 |

| 3 | 市町村長 | 都道府県知事 | 機能検査 |

| 4 | 消防長 | 市町村長 | 完成検査 |

| 5 | 消防署長 | 都道府県知事 | 機能検査 |

【解答&解説】

正解⋯2

製造所等(移送取扱所を除く)を設置するためには、消防本部及び消防署を置く市町村の区域では当該市町村長、その他の区域では当該区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。また、工事完了後には許可内容どおり設置されているかどうか完成検査を受けなければならない。

🔽 過去問なんて不要! 🔽

【過去問6】

法令上、製造所等の仮使用について、次のうち正しいものはどれか。

- 市町村長等の承認を受ける前に、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更し、仮に使用すること。

- 製造所等を変更する場合に、変更工事が終了した一部について、順次、市町村長等の承認を受けて、仮に使用すること。

- 製造所等を変更する場合に、変更工事に係る部分以外の部分で、指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に使用すること。

- 製造所等を変更する場合に、変更工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受け、完成検査を受ける前に、仮に使用すること。

- 製造所等の譲渡又は引渡しがある場合に、市町村長等の承認を受ける前に、仮に使用すること。

【解答&解説】

正解⋯4

1.貯蔵し、または取り扱う危険物の品名、数量、指定数量の倍数を変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。

2.変更工事に係る部分は、完成検査に合格し、完成検査済証を交付されるまで使用することはできない。

3.指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵・取り扱う場合、所轄の消防長又は消防署長から、仮貯蔵または仮取扱いの承認を受けなければならない。

5.製造所等の譲渡または引渡しがある場合、譲渡または引渡しを受けた者は事後、遅延なく、市町村長等に届け出なければならない。

【過去問7】

製造所等に関する届出の種類と時期の組み合わせとして、次のうち誤っているものはどれか。

| 届出の種類 | 届出の時期 | |

|---|---|---|

| 1 | 製造所等の譲渡又は引渡の届出 | 製造所等の譲渡又は引渡をした後、遅延なく |

| 2 | 危険物の品名、数量、指定数量の倍数の変更の届出 | 変更する日の10日前まで |

| 3 | 製造所等の用途の廃止の届出 | 製造所等を廃止した後、遅滞なく |

| 4 | 危険物保安監督者の選任又は解任の届出 | 選任又は解任した後、遅滞なく |

| 5 | 危険物施設保安員の選任又は解任の届出 | 選任又は解任する日の10日前まで |

【解答&解説】

正解⋯5

危険物施設保安員の選任または解任は、届出の必要がない。

【過去問8】

法令上、製造所等の用途を廃止するときの手続きとして、次のうち正しいものはどれか。

- 製造所等の用途を廃止するときは、10日前までに市町村長等に届け出なければならない。

- 製造所等の用途を廃止するときは、10日前までに消防長又は消防署長に届け出なければならない。

- 製造所等の用途を廃止したときは、10日以内に市町村長等に届け出なければならない。

- 製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。

- 製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なく消防長又は消防署長に届け出なければならない。

【解答&解説】

正解⋯4

【過去問9】

法令上、指定数量以上の危険物を製造所等以外の場所で仮に貯蔵し、又は取り扱う場合について、次のうち正しいものはどれか。

- 市町村長等に届け出れば、危険物を貯蔵し、又は取り扱うことができる。

- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、危険物保安監督者の選任が必要である。

- 危険物を貯蔵し、又は取り扱うことができる期間に制限はない。

- 貯蔵し、又は取り扱うことのできる危険物の指定数量の倍数は10以下である。

- 所轄消防長又は消防署長の承認を受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている者は、危険物の除去を命ぜられることがある。

【解答&解説】

正解⋯5

1・3.所轄消防長または消防署長の承認を受ければ、10日以内の期間に限り仮貯蔵・仮取扱いができる。

2.製造所等以外で仮貯蔵または仮取扱いする場合は、危険物保安監督者を選任する必要はない。

4.仮貯蔵・仮取扱いの数量は規定されていない。

5.市町村長等は、危険物の除去、災害防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

【過去問10】

法令上、指定数量以上の危険物は、製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを貯蔵し、又は取り扱ってはならないが、製造所等以外の場所において、指定数量以上の危険物を期間を定めて仮に貯蔵し、又は取り扱うことができる場合として、次のうち正しいものはどれか。

- 都道府県知事に届け出た場合

- 市町村長等に届け出た場合

- 消防本部に届け出た場合

- 危険物保安統括管理者の許可を受けた場合

- 所轄消防長又は消防署長の承認を受けた場合

【解答&解説】

正解⋯5

🔽 過去問なんて不要! 🔽

【過去問11】

法令上、10日以内の制限があるものは、次のうちどれか。

- 所轄消防署長の承認を受け、指定数量以上の危険物を製造所等以外の場所で仮に貯蔵し、又は取り扱うことができる期間

- 都道府県知事から免状の返納命令を受け、返納するまでの期間

- 製造所等の変更工事中に、市町村長等の承認を受け、当談製造所等のうち変更工事に係る部分以外の部分を仮に使用できる期間

- 免状を亡失した日から都道府県知事に再交付の申請をするまでの期間

- 予防規程を定めた日から市町村長等に対し、認可の申請をするまでの期間

【解答&解説】

正解⋯1

2.免状の返納命令を受けた場合、その時点で危険物取扱者の資格を失う。従って、返納するまでの期間は定められていない。

3.仮使用できる期間は、規定されていない。

4.免状を亡失したときは、必要になった時に再交付の申請をすればよい。「亡失」とは、失いなくすこと。または、失せてなくなること。

5.予防規程を定めたときは市町村長等の認可を受けなければならないが、認可申請に期限はない。

【過去問12】

法令上、危険物取扱者の責務に関する次の条文について、次の文の【 】内のA、Bに当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

危険物取扱者は、危険物の取扱作業に従事するときは、法第10条第3項の【A】の技術上の基準を遵守するとともに、当該危険物の【B】について細心の注意を払わなければならない。

| A | B | |

|---|---|---|

| 1 | 位置、構造及び設備 | 保安の確保 |

| 2 | 位置、構造及び設備 | 安全の確保 |

| 3 | 貯蔵または取扱い | 貯蔵や取扱い |

| 4 | 位置、構造及び設備 | 貯蔵や取扱い |

| 5 | 貯蔵または取扱い | 保安の確保 |

【解答&解説】

正解⋯5

危険物取扱者は、危険物の取扱作業に従事するときは、法第10条第3項の貯蔵または取扱いの技術上の基準を遵守するとともに、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。

【過去問13】

法令上、次の文の【 】内のA〜Cに当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

免状の再交付は、当該免状の【A】をした都道府県知事に申請することができる。免状を亡失し、その再交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合は、これを【B】以内に免状の【C】を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

| A | B | C | |

|---|---|---|---|

| 1 | 交付 | 20日 | 再交付 |

| 2 | 交付または書換え | 7日 | 交付 |

| 3 | 交付 | 14日 | 再交付 |

| 4 | 交付または書換え | 10日 | 再交付 |

| 5 | 交付または書換え | 10日 | 交付 |

【解答&解説】

正解⋯4

免状の再交付は、当該免状の交付または書換えをした都道府県知事に申請することができる。免状を亡失し、その再交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合は、これを10日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

【過去問14】

法令上、免状の交付について、次の文の【 】内のA〜Cに該当する語句の組合せとして、正しいものはどれか。

法令に違反して【A】から免状の返納を命じられた者は、【B】から起算して【C】が経過しないと免状の交付を受けることができない。

| A | B | C | |

|---|---|---|---|

| 1 | 市町村長 | 返納を命ぜられた日 | 2年 |

| 2 | 市町村長 | 返納した日 | 2年 |

| 3 | 都道府県知事 | 返納を命ぜられた日 | 1年 |

| 4 | 都道府県知事 | 返納を命ぜられた日 | 2年 |

| 5 | 都道府県知事 | 返納した日 | 1年 |

【解答&解説】

正解⋯3

法令に違反して都道府県知事から免状の返納を命じられた者は、返納を命ぜられた日から起算して1年が経過しないと免状の交付を受けることができない。

【過去問15】

法令上、製造所等に設置する消火設備の区分について、次のうち誤っているものはどれか。

- 屋内消火栓設備は、第1種の消火設備に該当する。

- 粉末消火設備は、第2種の消火設備である。

- 乾燥砂は、第5種の消火設備に該当する。

- 地下タンク貯蔵所には、第5種の消火設備を2個以上設けなければならない。

- 電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積100m2ごとに1個以上設けなければならない。

【解答&解説】

正解⋯2

粉末消火設備は、第3種の消火設備である。

🔽 過去問なんて不要! 🔽

【過去問16】

法令上、次のA〜Eの製造所等のうち、定期点検を行わなければならないもののみを掲げているものはどれか。

A:指定数量の倍数が10以上の製造所

B:屋内タンク貯蔵所

C:移動タンク貯蔵所

D:地下タンクを有する給油取扱所

E:簡易タンク貯蔵所

- A、B、E

- A、C、D

- A、D、E

- B、C、D

- B、C、E

【解答&解説】

正解⋯2(A、C、D)

定期点検が義務付けられているのは、

- 製造所(指定数量の倍数が10以上または地下タンクを有するもの)

- 屋内貯蔵所(指定数量150倍以上)

- 屋外タンク貯蔵所(指定数量200倍以上)

- 屋外貯蔵所(指定数量100倍以上)

- 地下タンク貯蔵所

- 移動タンク貯蔵所

- 給油取扱所(地下タンクを有するもの)

- 移送取扱所

- 一般取扱所(指定数量10倍以上または地下タンクを有するもの)

である。

【過去問17】

法令上、屋内タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準について、次のうち適合するものはどれか。ただし、平屋建以外の建築物に設けるものを除く。

- タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から0.2m未満とすること。

- 引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを貯蔵する屋内貯蔵タンクにあっては、容量の上限は30,000Lである。

- 同一のタンク専用室内に屋内貯蔵タンクを2以上設置する場合は、それらのタンクの相互間に、0.3m以上の間隔を保つこと。

- タンク専用室に窓を設けてはならない。

- タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。

【解答&解説】

正解⋯5

1.タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から0.2m以上とすること。

2.屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の40倍以下であること。ただし第4類危険物(第4石油類及び動植物油類を除く)にあっては20,000L以下であること。

3.タンクと壁、2基以上のタンク間の距離は0.5m以上の間隔を保つこと。

4.タンク専用室には窓を設けることができる。又、ガラスを用いる場合は網入りガラスを用いる。

【過去問18】

法令上、製造所等に設置する標識及び掲示板について、次のうち誤っているものはどれか。

- アルカリ金属の過酸化物を除く第1類の危険物を貯蔵する屋内貯蔵所には、青地に白文字で「禁水」と記した掲示板を設置する。

- 引火性固体を除く第2類の危険物を貯蔵する屋内貯蔵所には、赤地に白文字で「火気注意」と記した掲示板を設置する。

- 給油取扱所には、黄赤地に黒文字で「給油中エンジン停止」と記した掲示板を設置する。

- 製造所には、白地に黒文字で製造所である旨を表示した標識を見やすい箇所に設置する。

- 移動タンク貯蔵所には、黒地の板に黄色の反射塗料で「危」と記した標識を車両の前後の見やすい箇所に掲げる。

【解答&解説】

正解⋯1

第1類の危険物のアルカリ金属の過酸化物を貯蔵する屋内貯蔵所には、青字に白文字で「禁水」と記した掲示板を設置する。アルカリ金属の過酸化物は、水と激しく反応して多量の酸素を発生するため接触を避ける。

【過去問19】

法令上、製造所等に設ける標識、掲示板について、次のうち誤っているものはどれか。

- 給油取扱所には、「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を設けなければならない。

- 第4類の危険物を貯蔵する地下タンク貯蔵所には、「取扱注意」と表示した掲示板を設けなければならない。

- 第5類の危険物を貯蔵する屋内貯蔵所には、「火気厳禁」と表示した掲示板を設けなければならない。

- 灯油を貯蔵する屋内タンク貯蔵所には、危険物の類別、品名及び貯蔵最大数量を表示した掲示板を設けなければならない。

- 移動タンク貯蔵所には、「危」と表示した標識を車両の前後の見やすい箇所に設けなければならない。

【解答&解説】

正解⋯2

第4類の危険物を貯蔵・取り扱う製造所等に掲げる、危険物の性状に応じた掲示板は「火気厳禁」である。

【過去問20】

法令上、危険物の類ごとに共通する貯蔵及び取扱いの技術上の基準において、すべての危険物の類(第3類の危険物のうち禁水性物品を除く)に共通して避けなければならないと定められているものは、次のうちどれか。

- 過熱

- 衝撃または摩擦

- 水または酸との接触

- 分解を促す物品との接近

- 可燃物との接触もしくは混合

【解答&解説】

正解⋯1

2.衝撃または摩擦⋯第1類・第5類の危険物

3.水または酸との接触⋯第2類(鉄粉等)

4.分解を促す物品との接近⋯·第1類・第6類

5.可燃物との接触もしくは混合⋯第1類・第6類の危険物

【過去問21】

法令上、地下タンク貯蔵所の構造及び設備について、次のうち誤っているものはどれか。ただし、二重殻タンク及び危険物の漏れを防止することができる構造のタンクを除く。

- 地下貯蔵タンクは、地盤面下に設けられたタンク室に設けなければならない。

- 地下貯蔵タンクの頂部は、0.6m以上地盤面から下にあるように造らなければならない。

- 地下貯蔵タンクを2つ以上隣接して設置する場合は、その相互間に0.3m以上の間隔を保たなければならない。

- 液体の危険物の地下貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けなければならない。

- 地下貯蔵タンクには、漏えい検査管を設けなければならない。

【解答&解説】

正解⋯3

「0.3m」が誤りです。地下貯蔵タンクを2つ以上隣接して設置する場合は、その相互間に1m以上の間隔を保たなければなりません。

【過去問22】

法令上、誤っているものは次のうちどれか。

- 指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱いの技術上の基準は、市町村条例で定められている。

- 製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量を変更したときは、速やかに所轄消防署長の認可を受けなければならない。

- 製造所等を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。

- 消防職員が市町村長の定める証票を示して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所に立ち入り、検査や質問をしたときは、関係者は、これに応じなければならない。

- 製造所等の所有者等は、危険物保安監督者を定めたとき、又はこれを解任したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。

【解答&解説】

正解⋯2

1.指定数量未満の危険物については、それぞれの市町村条例(火災予防条例)で貯蔵・取扱いの基準が定められている。

2.この場合は、変更しようとする日の10日前までに、その旨を市町村長等に届け出る。

【過去問23】

法令上、危険物の取扱作業の保安に関する講習について、次のうち正しいものはどれか。

- 甲種危険物取扱者と乙種危険物取扱者のみが受講しなければならない。

- 製造所等において危険物の取扱作業に従事していない危険物取扱者は、受講の義務はない。

- 法令に違反した者は、1年に1回受講しなければならない。

- 危険物保安監督者に選任された者のみが受講しなければならない。

- 免状の交付を受けている者は、10年ごとの更新時に受講しなければならない。

【解答&解説】

正解⋯2

1・4.保安講習は、製造所等において危険物の取扱作業に従事しているすべての危険物取扱者が受講の対象となる。

3.保安に関する講習(保安講習)は、法令違反者が受講するものではない。

5.保安講習は原則として、免状交付日または受講日以降の最初の4月1日から3年以内ごとに1回受講しなければならない。10年ごとに行う免状の更新(書換え)時に受講するという規定はない。

【過去問24】

法令上、予防規程に関する記述について、次のうち正しいものはどれか。

- 製造所等の危険物保安監督者は、予防規程を定めなければならない。

- 危険物取扱者が不在時の危険物の取り扱いについて、予防規程に定めなければならない。

- 予防規程を定めたときは、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。

- 製造所等の所有者等のほか、その従業者も予防規程を守らなければならない。

- 火災の予防のため必要とされる場合、所轄消防署長から予防規程の変更を命ぜられることがある。

【解答&解説】

正解⋯4

1・3.予防規程は製造所等の所有者等が定め、市町村長等の認可を受けなければならない。

2.危険物取扱者が不在の状況で、危険物の取扱作業を行うのは違法である。例えば、製造所等における危険物取扱者以外の者の危険物の取扱い(甲種・乙種危険物取扱者の立ち会いがない)は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となる。

5.予防規程の変更を命ずることができるのは、市町村長等である。

【過去問25】

法令上、製造所等の外壁又はこれに相当する工作物の外側から、学校、病院等の建築物等までの間に、それぞれ定められた距離(保安距離)を保たなければならない製造所等は、次のうちどれか。ただし、当該建築物等との間に防火上有効な塀はないものとする。

- 1,000kL以上の液体の危険物を貯蔵する屋外タンク貯蔵所

- メタノール等を取り扱う屋外給油取扱所

- 引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもので、タンク専用室を平家建以外の建築物に設ける屋内タンク貯蔵所

- 屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける指定数量の倍数が20以下の危険物を貯蔵する屋内貯蔵所

- 指定数量の倍数が30の危険物を取り扱う第二種販売取扱所

【解答&解説】

正解⋯1

2・3・5.保安距離が必要となるのは、製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所の5施設。

4.「他用途を有する建築物内の部分に設置する屋内貯蔵所」に該当するため、保安距離は必要ない。

🔽 過去問なんて不要! 🔽

【過去問26】

法令上、製造所の位置、構造及び設備の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。ただし、当該建築物等との間に防火上有効な塀は無いものとし、特例基準が適用されるものを除く。

- 製造所の位置は、学校や病院等の建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。

- 危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く)の周囲に、指定数量の倍数に応じそれぞれ定める幅の空地を保有すること。

- 危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。

- 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、床面に側溝を設け、その蒸気又は微粉を屋外の低所に排出する設備を設けること。

- 危険物を取り扱うにあたって静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

【解答&解説】

正解⋯4

可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。

【過去問27】

法令上、給油取扱所(航空機、船舶及び鉄道給油取扱所を除く)における危険物の取扱いの技術上の基準に適合しないものは、次のうちどれか。

- 自動車に給油するときは、自動車の原動機を停止させなければならない。

- 油分離装置にたまった油は、あふれないように随時くみ上げなければならない。

- 自動車に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油しなければならない。

- 自動車の一部が給油空地からはみ出たままで給油するときは、防火上の細心の注意を払わなければならない。

- 自動車の洗浄を行う場合は、引火点を有する液体の洗剤を使用してはならない。

【解答&解説】

正解⋯4

自動車等の一部または全部が給油空地からはみ出たままで給油してはならない。

【過去問28】

法令上、免状の書換えを申請しなければならない事由について、次のA~Fのうち誤っているものはいくつあるか。

A:保安に関する講習を受けたとき。

B:氏名が変わったとき。

C:現住所を変更したとき。

D:本籍地の属する都道府県に変更があったとき。

E:免状の写真が撮影から10年を経過したとき。

F:危険物の取扱作業に従事している製造所等の所在地が変わったとき。

- 1つ

- 2つ

- 3つ

- 4つ

- 5つ

【解答&解説】

正解⋯3

A.保安講習の受講は、免状の書換えの事由にはならない。

C・F.いずれも免状に記載がないため、書換えの事由にはならない。

【過去問29】

アルコール類については法別表第1備考において、組成等を勘案して規則で定めるものを除くとされている。次の文の空欄に当てはまる規則で定められている数値はどれか。

アルコール類から除かれるものは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコールの含有量が【 】未満の水溶液である。

- 50%

- 60%

- 70%

- 80%

- 90%

【解答&解説】

正解⋯2

「アルコール類から除かれるものは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコールの含有量が(60%)未満の水溶液である。」

アルコール類は水溶性であるため、水で薄められている一定濃度未満の水浴液は、危険物の対象から除外している。

【過去問30】

法令上、製造所等の区分について、次のうち正しいものはどれか。

- 屋外にあるタンクで危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を屋外貯蔵所という。

- 屋内にあるタンクで危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を屋内貯蔵所という。

- 店舗において容器入りのままで販売するため、指定数量の倍数が15以下の危険物を取り扱う取扱所を第一種販売取扱所という。

- ボイラーで重油等を消費する施設を製造所という。

- 金属製ドラム等のみに直接給油するためガソリンを取り扱う施設を給油取扱所という。

【解答&解説】

正解⋯3

1.設問の内容は屋外タンク貯蔵所。

2.設問の内容は屋内タンク貯蔵所。

3.第一種販売取扱所は指定数量の倍数が15以下で、第二種販売取扱所は指定数量の倍数が15超40以下。

4.設問の内容は一般取扱所。

【過去問31】

法令上、製造所等における危険物取り扱い時の危険物取扱者の立会いについて、次のうち正しいものはどれか。

- 危険物施設保安員が危険物を取り扱う場合は、すべて立会いを必要としない。

- 乙種危険物取扱者が取り扱うことができる危険物以外の危険物を取り扱う場合は、甲種又は当該危険物を取り扱うことができる乙種危険物取扱者の立会いが必要である。

- 危険物取扱者以外の従業員が危険物を取り扱う場合は、所有者の指示があれば、立会いを必要としない。

- 丙種危険物取扱者は、取り扱うことができる危険物の取扱作業についてのみ立ち会うことができる。

- 危険物取扱作業に立ち会うことができる危険物取扱者は、6か月以上の実務経験が必要である。

【解答&解説】

正解⋯2

1.免状を有しない危険物施設保安員が危険物の取扱作業を行う場合は、甲種または当該危険物を取り扱うことができる乙種危険物取扱者の立会いが必要である。

3.製造所等において危険物の取扱作業ができるのは、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者、甲種または当該危険物を取り扱うことができる乙種危険物取扱者の立会いがある者、である。

4.丙種危険物取扱者は、危険物の取扱作業に立ち会うことができない。

5.甲種または当該危険物を取り扱うことができる乙種危険物取扱者であれば、実務経験に関係なく、危険物の取扱作業に立ち会うことができる。

【過去問32】

法令上、予防規程に定めなければならない事項として、該当しないものは次のうちどれか。

- 危険物の在庫の管理と発注に関すること。

- 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。

- 危険物の取扱作業の基準に関すること。

- 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。

- 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。

【解答&解説】

正解⋯1

在庫の管理と発注に関することは、予防規程に定めるべき事項に含まれない。

【過去問33】

法令上、市町村長等が行う保安に関する検査の対象となる製造所等の組み合わせとして、次のうち正しいものはどれか。

A:指定数量の倍数が100の製造所

B:指定数量の倍数が100の屋外貯蔵所

C:指定数量の倍数が3000の一般取扱所

D:危険物を移送するための配管の延長が20kmの移送取扱所

E:貯蔵する液体の危険物の最大数量が10,000kLの屋外タンク貯蔵所

- AとB

- AとC

- BとE

- CとD

- DとE

【解答】

正解⋯5

【過去問34】

法令上、製造所等において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物等の周囲に保有しなければならない空地の幅について、次のうち正しいものはどれか。

- 屋内貯蔵所は、空地を保有しなければならない。

- 屋内タンク貯蔵所は、空地を保有しなければならない。

- 給油取扱所は、空地を保有しなければならない。

- 取り扱う危険物の指定数量の倍数に関係なく、空地の幅は一定である。

- 取り扱う危険物の品名によって、空地の幅は異なる。

【解答&解説】

正解⋯1

1~3.保有空地が必要なのは、製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所、屋外に設ける簡易タンク貯蔵所の6施設。

4・5.保有空地の幅は、危険物施設の種類や建築構造、貯蔵・取り扱う危険物の指定数量の倍数などにより細かく規定されている。

【過去問35】

引火点が70℃未満の第4類の危険物を貯蔵する、屋内貯蔵所(独立平屋建)の基準として、次のうち誤っているものはどれか。

- 「屋内貯蔵所」と記載した標識と、「火気厳禁」と記載した注意事項の掲示板を、それぞれ見やすい箇所に掲げなければならない。

- 壁、柱及び床を耐火構造とし、はりを不燃材料でつくること。

- 窓、出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。

- 貯蔵倉庫には、採光、照明及び換気の設備を設けるとともに、滞留した可燃性蒸気を床下に排出する装置を設けること。

- 貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、貯留設備を設けること。

【解答&解説】

正解⋯4

貯蔵倉庫には、採光、照明及び換気の設備を設けるとともに、滞留した可燃性蒸気を「屋根上」に排出する設備を設けること。

【過去問36】

法令上、危険取扱者が免状の携帯を義務付けられているのは、次のうちどれか。

- 製造所等で、危険物取扱者でない者の危険物の取扱いに立ち会っているとき

- 危険物の移送のため、移動タンク貯蔵所に乗車しているとき

- 製造所等で、定期点検を実施しているとき

- 給油取扱所で、自動車等の給油作業に従事しているとき

- 指定数量以上の危険物を車両で運搬しているとき

【解答&解説】

正解⋯2

1・3〜5.いずれも免状を携帯する必要がない。

【過去問37】

消防法別表に示されている危険物の性質と品名の組み合わせとして、誤っているものはどれか。1つ選びなさい。

- 酸化性固体:塩素酸塩類・硝酸塩類

- 可燃性固体:硫黄・赤リン

- 自然発火性物質および禁水性物質:カリウム・ナトリウム

- 引火性液体:特殊引火物・硝酸

- 自己反応性物質:ニトロ化合物・アゾ化合物

【解答&解説】

正解⋯4

硝酸は酸化性液体で、それ自体は燃焼しない第6類に区分される。

引火性液体は、すべて第4類危険物に該当すると覚えておくとよい。

【過去問38】

新たに設置した製造所等の使用開始時期として、正しいものを1つ選びなさい。

- 設置許可を受けた後完成した部分から使用開始。

- 設置工事全体が完成した後から使用開始。

- 完成検査を受けた後から使用開始。

- 完成検査済証の交付を受けた後から使用開始。

- 使用許可証の交付を受けた後から使用開始。

【解答&解説】

正解⋯4

危政令第8条の規定により、完成検査を受けた後でも、当該製造所等が政令で定める技術上の基準に適合していると認められ、その結果として完成検査済証が交付された後でなければ使用できない。

【過去問39】

製造所等の中には、特定の建築物等との間に保安距離を保たなければならないものがある。その建築物等と保安距離との組み合わせとして、誤っているものを1つ選びなさい。

- 住宅:10m以上

- 小学校:40m以上

- 映画館:30m以上

- 高圧ガス施設:20m以上

- 重要文化財:50m以上

【解答&解説】

正解⋯2

学校・病院・福祉施設・劇場・映画館など多くの人が集まる施設などからは、30m以上の保安距離が必要となる。

【過去問40】

製造所等のうち、保有空地の確保を必要としないものを1つ選びなさい。

- 製造所

- 屋内貯蔵所

- 屋外貯蔵所

- 一般取扱所

- 給油取扱所

【解答&解説】

正解⋯5

保有空地を必要としない施設は屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、販売取扱所の5つである。

🔽 過去問なんて不要! 🔽

基礎的な物理学及び基礎的な化学(30問)

※「危険物乙4の物理化学は難しい?過去問や覚え方・ポイントや計算問題は?」もぜひ合わせてご覧ください。

【過去問1】

燃焼について、次の文の【 】内のA〜Cに当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

物質が酸素と反応して【A】を生成する反応のうち、【B】の発生を伴うものを燃焼という。有機物が完全燃焼する場合は、酸化反応によって安定な【A】に変わるが、酸素の供給が不足すると生成物に【C】、アルデヒド、すすなどの割合が多くなる。

| A | B | C | |

|---|---|---|---|

| 1 | 酸化物 | 熱と光 | 二酸化炭素 |

| 2 | 還元物 | 熱と光 | 一酸化炭素 |

| 3 | 酸化物 | 煙と炎 | 二酸化炭素 |

| 4 | 酸化物 | 熱と光 | 一酸化炭素 |

| 5 | 還元物 | 煙と炎 | 二酸化炭素 |

【解答&解説】

正解⋯4

物質が酸素と反応して酸化物を生成する反応のうち、熱と光の発生を伴うものを燃焼という。有機物が完全燃焼する場合は、酸化反応によって安定な酸化物に変わるが、酸素の供給が不足すると生成物に一酸化炭素、アルデヒド、すすなどの割合が多くなる。

【過去問2】

有機物の燃焼に関する一般的な説明として、次のうち誤っているものはどれか。

- 蒸発または分解して生成する気体が炎をあげて燃えるものが多い。

- 燃焼に伴う明るい炎は、主として高温の炭素粒子が光っているものである。

- 空気の量が不足すると、すすの出る量が多くなる。

- 分子中の炭素数が多い物質ほど、すすの出る量が多くなる。

- 完全燃焼すると、二酸化炭素の発生量が多くなる。

【解答&解説】

正解⋯5

2.燃焼に伴う明るい炎は、内炎部分であり、炭素粒子が光を強く放射している。

4.すすは、主に内炎部分で炭素が不完全燃焼することによって生じる。従って、炭素数が多い有機物ほど、すすの発生量も多くなる。ガソリンエンジンとディーゼルエンジンとでは、一般的な傾向としてディーゼルエンジンの方が黒煙(すす)を多く排出する。これは、燃料である軽油は、ガソリンに比べ炭素数が多いことが原因の1つである。

5.不完全燃焼すると、一酸化炭素COの発生量が多くなる。

【過去問3】

次の物質のうち、20℃、1気圧の空気中で燃焼するものはどれか。

- ヘリウム

- 硫化水素

- 二酸化炭素

- 三酸化硫黄

- 五酸化リン

【解答&解説】

正解⋯2

1.ヘリウムは不活性なガスのため、20℃・1気圧の空気中では燃焼しない。

2.硫化水素は、硫黄と水素の無機化合物で、燃焼すると、水と二酸化炭素を

生じる。

3〜5.二酸化炭素、三酸化硫黄、五酸化リン(十酸化四リン・五酸化二リン)は燃焼しない。

【過去問4】

燃焼に関する説明として、次のうち誤っているものはどれか。

- ニトロセルロースは、分子内に酸素を含有し、その酸素が燃焼に使われる。これを内部(自己)燃焼という。

- 木炭は、熱分解や気化することなく、そのまま高温状態となって燃焼する。これを表面燃焼という。

- 硫黄は、融点が発火点より低いため、融解し、更に蒸発して燃焼する。これを分解燃焼という。

- 石炭は、熱分解によって生じた可燃性ガスが燃焼する。これを分解燃焼という。

- エタノールは、液面から発生した蒸気が燃焼する。これを蒸発燃焼という。

【解答&解説】

正解⋯3

硫黄は熱で分解されるわけではなく、熱により発生した蒸気が燃焼する。従って、蒸発燃焼である。

【過去問5】

可燃性液体の危険性は、その物性の数値の大小で判断できる。次のうち数値が大きいほど危険が大きいものはどれか。

- 燃焼範囲の下限界

- 最小着火(発火)エネルギー

- 導電率

- 引火点

- 火炎伝播速度

【解答&解説】

正解⋯5

- 燃焼下限界が小さくなるほど、薄い混合ガスでも燃焼するため、危険である。

- 最小着火エネルギーは「着火のしやすさ」を評価するもので、単位はJ(ジュール)を用いる。この値が小さいものほど、少ないエネルギーで着火するため、危険である。

- 導電率が低いと、電気抵抗が増加し電気が帯電しやすくなるため、危険である。引火点の数値が小さいほど、低い温度でも引火しやすくなるため、危険である。

- 火炎伝播速度は、数値が大きくなるほど速く急激に燃焼するため、危険である。

🔽 過去問なんて不要! 🔽

【過去問6】

燃焼及び発火等に関する一般的説明として、次のうち正しいものはどれか。

- ハロゲン元素を混合した気体の炭化水素は、20℃で発火する。

- 高引火点の可燃性液体でも、綿糸に染み込ませると容易に着火する。

- 静電気の発生しやすい物質ほど、燃焼が激しい。

- 水溶性の可燃性液体は、非水溶性のそれより燃焼点は低い。

- 気化熱の大きい物質ほど、燃焼温度が高い。

【解答&解説】

正解⋯2

- 炭化水素の気体にはメタンやプロパンなどがある。一方、ハロゲン元素は燃焼の抑制効果があるため、その化合物が消火剤に使われている。従って、ハロゲン元素を気体の炭化水素に混合することで、燃焼は抑制される。20℃で発火するとは限らない。

- 可燃性液体は綿糸に染み込ませることで、蒸発しやすくなる。このため、容易に着火する。

- 静電気発生の難易と、燃焼の激しさは関係ない。

- このような傾向はない。水溶性の可燃性液体であるメタノールやエタノールは引火点がそれぞれ11℃、13℃であり、これらはガソリンより高く、灯油や経由より低い。

- 気化熱の大小と、燃焼温度の高低は関係がない。

【過去問7】

防爆性能の表示のない次の電気機器が使用中に可燃性蒸気と接触した場合、点火源となるおそれが最も少ないものはどれか。

- 開閉器

- 熱電温度計

- 継電器

- ハロゲンランプ

- 直流電動機

【解答&解説】

正解⋯2

爆発性ガスや可燃性蒸気の危険雰囲気中では、一般の電気機器は使用できない。

電気機器から発生する電気火花や発熱により、ガスや蒸気に引火し爆発するおそれがあるためである。

一般に、防爆構造のものを使用しなければならない。

- 開閉器とは、電気回路などの電路を開閉(ON/OFF)する装置をいう。一般に「スイッチ」と呼ばれている。開閉(ON/OFF)時に電気火花が発生しやすい。

- 熱電温度計または熱電対温度計とは、2種類の異なる金属導体で構成された温度センサを使用した温度計をいう。水銀やサーミスタを使用した温度計に比べ、安価で入手しやすい、温度情報が電気信号(熱起電力)として検出される、応答が早い、-200〜1,700℃と広範囲の温度測定が可能といった特長がある。

- 継電器(リレー)とは、電流が流れると電磁石の力により可動接点を閉または開にして、他の電気回路の信号や電流をON/OFFさせる電気部品である。可動接点を備えているため、開閉時に電気火花が発生しやすい。

- 自動車のヘッドランプなどに使用されるハロゲンランプは、内部のフィラメントに通電することで白熱させ、その際の発光を利用している。ハロゲンランプの場合、内部のフィラメントは2,700℃以上の高温となるため、ハロゲンランプ自体も高温となるため、点火源となる。

- 電動機とは、電気エネルギーを力学的エネルギーに変換するもので、単にモーターとも呼ばれる。直流電動機は回転とともに電磁石の磁極が変化し、その際、電流の供給接点も切り替わる。この供給接点が高速で切り替わるとき、電気火花が発生し、これが爆発の点火源となる場合がある。

【過去問8】

燃焼範囲が一番広いものは、次のうちどれか。

- ジエチルエーテル

- ガソリン

- ベンゼン

- 酢酸エチル

- エタノール

【解答&解説】

正解⋯1

特殊引火物は「燃焼範囲が広い」という特徴がある。

1.「特殊引火物」ジエチルエーテル⋯1.9〜36vol%。

2〜4.「第1石油類」ガソリン⋯1.4〜7.6vol%、ベンゼン⋯1.2〜7.8vol%、酢酸工チル⋯2.0〜11.5vol%。

5.「アルコール類」エタノール⋯3.3〜19vol%。

【過去問9】

次に掲げる性状を有する可燃性液体について、正しいものはどれか。

・引火点:4.4℃

・発火点:480℃

・沸点:111℃

・液体の比重:0.87

・蒸気比重:3.10

- 空気中で引火するのに十分な濃度の蒸気が、液面上に発生する最低の液温は4.4℃である。

- この液体1kgの容量は、0.87Lである。

- 炎を近づけても、480℃になるまでは燃焼しない。

- 111℃になるまでは、飽和蒸気圧を示さない。

- 発生する蒸気の重さは、空気の重さの約3分の1である。

【解答&解説】

正解⋯1

設問の可燃性液体はトルエンである。

2.液体の比重は、水を基準としたときの密度比である。液比重が1である場合、密度は1g/cm3となる。従って、比重0.87である可燃性液体は、密度が0.87g/cm3となり、1L当たりでは0.87kgとなる。0.87kg→1Lであることから、1kg当たりでは、1÷0.87≒1.15Lとなる。

3.炎を近づけると燃焼する最低の液温(引火点)は4.4℃である。発火点の480℃は、点火源がなくても自ら燃焼し始める最低温度である。

4.一般に、温度が高くなるほど、蒸気になる量は増え、飽和蒸気圧も高くなる。液体はそれぞれの温度ごとに、固有の館和蒸気圧を示す。従って、設問の内容は誤りである。

5.この液体の蒸気の重さは、空気の重さの3.1倍である。

【過去問10】

蓄熱して自然発火が起こることについて、次の文の【 】内のA〜Cに当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

ある物質が空気中で20℃において自然に発熱し、発火する場合の発熱機構は、分解熱、【A】、吸着熱などによるものがある。分解熱による例には、【B】などがあり、【A】による例の多くは不能和結合を有するアマニ油、キリ油などの【C】がある。

| A | B | C | |

|---|---|---|---|

| 1 | 酸化熱 | セルロイド | 乾性油 |

| 2 | 燃焼熱 | 石炭 | 半乾性油 |

| 3 | 生成熱 | 硝化綿 | 不乾性油 |

| 4 | 反応熱 | ウレタンフォーム | 不乾性油 |

| 5 | 中和熱 | 炭素粉末類 | 乾性油 |

【解答&解説】

正解⋯1

ある物質が空気中で20℃において自然に発熱し、発火する場合の発熱機構は、分解熱、酸化熱、吸着熱などによるものがある。

分解熱による例には、セルロイドなどがあり、酸化熱による例の多くは不飽和結合を有するアマニ油、キリ油などの乾性油がある。

分解熱による例⋯二トロセルロース、セルロイド。

酸化熱による例⋯乾性油、原綿、石炭、ゴム粉。

アマニ油とキリ油は、いずれも植物の種からとった油(乾性油)である。

🔽 過去問なんて不要! 🔽

【過去問11】

粉じん爆発の特性について、次のうち誤っているものはどれか。

- 粉じん爆発とは、空間に遊離、分散した燃焼範囲の粉じん雲中で何らかの原因で着火し、火炎が伝播する際の急激な体積膨脹、圧力上昇により周囲への被害が及ぶ爆発現象をいう。

- 堆積粉が広く存在する場合は、1次の爆発が堆積粉を舞い上げて、2次の爆発を起こし、次々にこの過程を繰り返し遠方に伝播することがある。

- 気体と比べて、粉体はその種類や環境条件などによって静電気が発生しやすく、その放電は粉じん爆発の着火源になる場合がある。

- 可燃性粉じんと空気との混合気は、可燃性ガスと空気との混合気に比べて比重が大きく、一般的に爆発時の発生熱量が大きい。

- 可燃性粉じんは空気中に漂い、酸素分子と均一に混合され燃焼するので完全燃焼しやすい。

【解答&解説】

正解⋯5

気体や蒸気と異なり、粉じんの粒径が大きいため、不完全燃焼を起こしやすい。

【過去問12】

消火方法の一般的な説明として、次のうち最も適切でないものはどれか。

- 油配管のバルブを閉めて、燃焼している油の供給を止める。

- 窒素ガス消火剤を放射して、燃焼物周囲の酸素濃度を低下させる。

- リン酸塩類の粉末消火剤を放射して、燃焼の連鎖反応を抑制、阻止する。

- ハロゲン化物の消火剤を放射して、燃焼物を冷却し、可燃性気体の発生を減少させる。

- 泡消火剤を放射して、燃焼物表面を覆い、酸素を遮断する。

【解答&解説】

正解⋯4

- 除去消火。可燃物の供給を止める、または周囲の可燃物を取り除くことで燃焼を停止する消火法。

- 窒息消火。

- リン酸塩類の粉末消火剤は、抑制効果と窒息効果がある。

- ハロゲン化物消火剤には、抑制効果と窒息効果があるが、冷却効果はない。

- 窒息消火。

【過去問13】

消火剤に関する説明として、次のうち誤っているものはどれか。

- 強化液消火剤は、凝固点が-20℃以下のため、寒冷地でも使用できる。

- 粉末消火剤は、粒子が大きいほど消火効果が低い。

- 機械泡(空気泡)による油火災の消火は、主として窒息効果によるものである。

- 水は、比熱は小さいが気化熱が大きいため、冷却効果が大きい。

- ハロゲン化物消火剤は、抑制作用により燃焼を抑制する。

【解答&解説】

正解⋯4

水は、比熱と気化熱(蒸発熱)が共に大きく、冷却効果が大きい。

比熱が大きいと温まりにくく冷めにくいため、水の場合、温度を上げるために多くの熱が必要となる。

また、気化熱が大きい物質ほど蒸発する時に周囲から多くの熱を奪う。

【過去問14】

粉末消火剤に関する記述について、次のうち正しいものはどれか。

- 消火剤として用いられる炭酸水素塩類には、炭酸カリウムがある。

- 主な消火作用は、冷却効果と窒息効果である。

- 粒子が大きいものほど、燃焼抑制効果が大きい。

- リン酸塩類を主成分とするものは、淡青色に着色されている。

- 炭酸水素塩類を主成分とするものは、油火災および電気火災に適応する。

【解答&解説】

正解⋯5

1.消火剤として用いられる炭酸水素塩類には、炭酸水素カリウム(KHCO3)や炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)がある。

2.主な消火作用は、抑制効果と窒息効果である。

3.粒子が小さいものほど、表面積が増えるため燃焼抑制効果が大きい。

4.リン酸塩類を主成分とするものは、淡紅色に着色されている。

【過去問15】

非導電性体の帯電防止方法として、次のうち適切でないものはどれか。

- 配管内の流速制限により、静電気の発生をできる限り防止する。

- 取扱い規模を制限し、帯電電位の上昇を抑制する。

- 貯蔵タンク等でミキサーを使用する場合は、空気や不活性ガスによりかくはんする。

- 液体の噴出・飛散およびミストの発生、広がりをできる限り防止する。

- タンク、配管、ノズル等はできる限り導電性材料のものを使用し、接地する。

【解答&解説】

正解⋯3

タンク内においてミキサー等でかくはんする場合、事前にタンク内の気体を窒素や二酸化炭素などの不活性の気体に置換することで、静電気による燃焼・爆発を防止する。

【過去問16】

次の性質を持つ引火性液体が燃焼しない状態はどれか。

引火点-40℃、発火点約300℃、燃焼範囲1.4〜7.6vol%

- 蒸気4L、空気96Lの混合気体に点火した。

- 液温-20℃のときに炎を近づけた。

- 400℃の高温体に接触させた。

- 100℃まで加熱した。

- 蒸気を7L含む空気200Lに点火した。

【解答&解説】

正解⋯4

1:可燃性蒸気4L、空気96Lの混合気体中の可燃性蒸気の容量パーセントは、4/(4+96) × 100=4/100 × 100=4[vol%]となり、燃焼範囲であることがわかります。

燃焼範囲の場合、点火すれば燃焼します。

2:点火源を近づけた場合、燃焼する最低の液温が引火点です。引火点が-40℃ならば、それ以上の液温-20℃のとき炎を近づけると燃焼します。

3:400℃の高温体を接触させると引火性液体も400℃まで加熱され、発火点約300℃を超えるため、点火源がなくても燃焼します。

4:この選択肢には点火源の有無の記載がありません。100℃は引火点を超えていますが、点火源がなければ燃焼しません。また、点火源がなくても加熱によって燃焼しはじめる液温は発火点です。この引火性液体の発火点は約300℃なので、約300℃まで加熱しなければ燃焼はしません。

5:選択肢1と同様に計算します。可燃性蒸気の容量パーセントは7/200 × 100=3.5[vol%]となり、燃焼範囲内なので燃焼します。

ちなみに、この引火性液体は第4類・第1石油類のガソリンです。

【過去問17】

次の物質のうち、可燃物ではないものはどれか。1つ選びなさい。

- 一酸化炭素

- 窒素

- 硫化水素

- 硫黄

- 炭素

【解答&解説】

正解⋯2

窒素は不燃物です。

【過去問18】

比重について、誤っているものはどれか。1つ選びなさい。

- 氷の比重は1より小さい。

- 水の比重は、4℃のときが最も大きく、1である。

- ガソリンや灯油が水に浮かぶのは、どちらも非水溶性で、かつ比重が1より小さいことによる。

- 第4類の危険物の蒸気比重は、一般に1より小さい。

- 物質の蒸気比重は、分子量の大小で判断できる。

【解答&解説】

正解⋯4

比重には液比重と蒸気比重があることを理解しておく必要があります。

第4類危険物の中で、蒸気比重が最小の物品はメチルアルコールで1.1です。

他の物品の多くは空気より重い、つまり蒸気比重は1より大きいです。

【過去問19】

3気圧で20Lの理想気体を容器に入れたところ、内部の圧力が12気圧となった。この容器の容積として、次のうち正しいものはどれか。ただし、理想気体の温度は変化しないものとする。

- 5L

- 6L

- 7L

- 8L

- 10L

【解答&解説】

正解⋯1

ボイルの法則より、求める容器の容積をVとすると、3 × 20=12 × Vが成り立つので、V=5[L]となります。

【過去問20】

27℃、1.0×105[Pa]で1.8Lの体積を占めている気体がある。77℃において、この気体を3.0Lにすると、圧力は何Paになるか。正しいものを1つ選びなさい。

- 3.5×104[Pa]

- 3.5×105[Pa]

- 5.5×105[Pa]

- 7.0×104[Pa]

- 6.5×105[Pa]

【解答&解説】

正解⋯4

まずは27℃と77℃をKに変換します。

- 27+273=300[K]

- 77+273=350[K]

となります。

求める圧力をP[Pa]とおくと、ボイル・シャルルの法則より、(1.0×105 × 1.8)/300 = (P × 3.0)/350が成り立ちます。

これを解くとP=7.0×104[Pa]が求まります。

【過去問21】

物質の三態について誤っているものはどれか。1つ選びなさい。

- 固体と液体と気体の3つの状態を、物質の三態という。

- 液化とは固体が液体になることで、氷解ともいう。

- 固体が液体に変化することを融解という。

- 液体が気体に変化することを気化または蒸発という。

- 昇華とは、固体から気体または気体から固体に直接変化することをいう。

【解答&解説】

正解⋯2

固体から液体に状態変化する物理用語は「融解」です。

【過去問22】

水に関する記述のうち、誤っているものはどれか。1つ選びなさい。

- 水の三態とは、水蒸気・水・氷の状態をいう。

- 100℃の水が水蒸気になるとき、1gにつき2256.3Jの気化熱を奪う。

- 水が消火に使われる理由の一つには、気化熱の大きいことが挙げられる。

- 水はどんな場合でも100℃で沸騰し、0℃凍る。

- 水1gの温度を14.5℃から15.5℃に高めるのに必要な熱量は、4.186Jである。

【解答&解説】

正解⋯4

水が100℃で沸騰し、0℃凍るのは1気圧のもとです。

気圧が下がれば沸点も下がり、気圧が上がれば沸点は上がります。

【過去問23】

熱に関するA〜Dまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。1つ選びなさい。

A:一般に液体の熱伝導率は、固体より小さく気体より大きい。

B:一般に熱伝導率の小さなものほど熱を伝えやすい。

C:一般に固体・液体・気体のうち、気体の熱伝導率が最も小さい。

D:水は他の液体に比べて、熱容量が小さい。

- A・B

- A・C・D

- C・D

- A・C

- B・C・D

【解答&解説】

正解⋯4

B:熱伝導率の大きいものほど熱をよく伝える。

D:水の熱容量は他の液体に比べて大きい。

【過去問24】

酸と塩基について誤っているものはどれか。1つ選びなさい。

- 酸は、青色リトマス試験紙を赤変させる。

- 水溶液中では電離して、酸は水酸化物イオンを、塩基は水素イオンを生ずる。

- 塩基は、赤色リトマス試験紙を青変させる。

- 酸と塩基から、塩と水のできる反応を中和という。

- 塩基のうち、特に水に溶けるものをアルカリという。

【解答&解説】

正解⋯2

水溶液中で発生するのは、酸からは水素イオン、塩基からは水酸化物イオンです。

【過去問25】

次の水溶液のうち、酸性を示しているもので、かつ、中性に最も近いのはどれか。正しいものを1つ選びなさい。

- pH=3.3の水溶液

- pH=5.5の水溶液

- pH=6.6の水溶液

- pH=7.2の水溶液

- pH=10.0の水溶液

【解答&解説】

正解⋯3

pH0〜7までの間かつ中性のpH7に一番近い数値を選べばよい。

【過去問26】

消火剤として使用されないものはどれか。1つ選びなさい。

- 一酸化炭素

- 二酸化炭素

- 炭酸カリウム

- 硫酸アルミニウム

- 炭酸水素ナトリウム

【解答&解説】

正解⋯1

一酸化炭素は不完全燃焼をしたときに発生する気体である。

したがって、まだ酸化つまり燃焼の要素のある気体である。

一酸化炭素は酸化して二酸化炭素になったときに不燃物となる。

【過去問27】

静電気災害を防止する対策として、誤っているものはどれか。1つ選びなさい。

- 除電材を使用する。

- 危険物の流速を制限する。

- 接触する2つの物質を選択する。

- 静電気を逃がすための接地(アース)をする。

- 湿度を75%以下に低くし、乾燥させる。

【解答&解説】

正解⋯5

静電気は摩擦電気なので、乾燥しているほど発生しやすくなります。

また、静電気は物体の表面を伝って流れるので、湿度を高く保つことで物体の表面の湿気を通して大地に流れる割合が高くなり、自然と蓄積を防止できます。

理想的な湿度は約75%以上とされています。

【過去問28】

湿度について、誤っているものはどれか。1つ選びなさい。

- 湿度とは、空気の乾湿の度合いをいう。

- 湿度には、絶対湿度・実効湿度・相対湿度の3つの表し方がある。

- 実効湿度とは、空気1m3中に含まれる水蒸気の量をグラム数で表したものをいう。

- 相対湿度とは、空気に最大限含みうる水蒸気量の何パーセントに相当するのかを表したものをいう。

- 気温が上昇すると、飽和水蒸気量の値も増大する。

【解答&解説】

正解⋯3

実効湿度とは、当日の相対湿度とは異なり、前日以前の過去に吸湿した湿度の影響を考慮に入れた具体的な物体の実質的な湿度です。

【過去問29】

用語の説明について、誤っているものはどれか。1つ選びなさい。

- 単体とは、水素や酸素のように1種類の元素からできている純物質をいう。

- 化合物とは、水のように2種類以上の元素からなる純物質をいう。

- 混合物とは、複数の物質が互いに化学結合せずに混ざりあったものをいう。

- 同素体とは、ダイヤモンドと黒鉛のように同じ元素からできていて、性質が異なる2種類以上の単体をいう。

- 異性体とは、分子式と分子内の構造が同じで、性質が異なる物質をいう。

【解答&解説】

正解⋯5

異性体とは、分子式が同じでも、分子内の構造が異なるために性質が異なる物質のことです。

異性体には構造異性体と立体異性体などがあります。

【過去問30】

消火器は、適応する火災を明らかにするために、本体に円形のマークを表示しているが、油火災のマークの色として正しいものはどれか。

- 赤色

- 青色

- 黄色

- 黒色

- 白色

【解答&解説】

正解⋯3

消火器に表示される適応火災マークは以下である。

- 普通火災=白色

- 油火災=黄色

- 電気火災=青色

🔽 過去問なんて不要! 🔽

危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法(30問)

【過去問1】

次の性状を有する危険物の類別として、正しいものはどれか。

この類の危険物は酸化性の液体である。自らは不燃性であるが有機物と混ぜるとこれを酸化させ、着火することがある。多くは腐食性があり、蒸気は有毒である。

- 第1類危険物

- 第2類危険物

- 第3類危険物

- 第5類危険物

- 第6類危険物

【解答&解説】

正解⋯5

【過去問2】

危険物の性状について、次のうち妥当でないものはどれか。

- 同一の物質であっても、形状や粒度により危険物になるものとならないものがある。

- 不燃性の液体又は固体で、酸素を分離し他の燃焼を助けるものがある。

- 液体の危険物の比重は1より小さいが、固体の危険物の比重はすべて1より大きい。

- 危険物には単体、化合物および混合物の3種類がある。

- 多量の酸素を含んでおり、他からの酸素の供給がなくても燃焼するものがある。

【解答&解説】

正解⋯3

1.第2類危険物の鉄粉や金属粉などは、規定の目開きの網ふるいを通過するものの割合によって、危険物になるものとならないものを区別している。

2.第1類(酸化性固体)、第6類(酸化性液体)の危険物が該当する。

3.第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)のカリウムK、ナトリウムNa、リチウムLiはいずれも固体であるが、比重は1より小さい。また、液体の危険物であっても、比重が1より大きいものは数多くある。

5.第5類の危険物は、分子内に酸素を含有しており、他からの酸素の供給がなくても燃焼するものがある。

【過去問3】

危険物の類ごとに共通する性状として、次のうち妥当でないものはどれか。

- 第1類の危険物は、水との反応性はなく、酸素を自ら含む可燃性の固体または液体である。

- 第2類の危険物には、非水溶性の固体で、酸化剤と混合すると発火・爆発するものがある。

- 第3類の危険物には、水と反応して、水素を生じるものがある。

- 第5類の危険物は、比重が1より大きく、燃焼速度の大きい、自己反応性の固体または液体である。

- 第6類の危険物には、不燃性の液体で、引火性液体と混合すると発火・爆発するものがある。

【解答&解説】

正解⋯1

第1類の危険物は酸化性固体で、アルカリ金属の過酸化物及びこれらを含有するものは、水と反応して酸素と熱を発生する。

【過去問4】

第1類から第6類の危険物の性状について、次のうち正しいものはどれか。

- 1気圧において、20℃で引火するものは、必ず危険物である。

- すべての危険物には、引火点がある。

- 危険物は、必ず燃焼する。

- すべての危険物は、分子内に炭素、酸素または水素のいずれかを含有している。

- 危険物は、1気圧において、20℃で液体または固体である。

【解答&解説】

正解⋯5

1:20℃・1気圧で引火するものが、必ずしも危険物であるということはない。木材や紙は20℃・1気圧で引火するが、危険物に該当しない。

2・3:第1類の危険物(酸化性同体)及び第6類の危険物(酸化性液体)は不燃性であり、引火点がない。

4:第4類の危険物(引火性液体)は分子内に炭素、酸素または水素のいずれかを含有しているものが多い。しかし、第2類の危険物(可燃性固体)の硫化リンや金属粉などは、C・O・Hのいずれも含有していない。

5:消防法で定める危険物は、20℃・1気圧において液体または固体である。気体は該当しない。

【過去問5】

第4類の危険物の一般的な性状について、次のうち妥当でないものはどれか。

- 危険物の蒸気に火源を近づけると、必ず燃焼する。

- 比重は1より小さいものが多い。

- 蒸気比重は1より大きい。

- 危険物を貯蔵する容器は密封し保存する。

- 電気の不良導体で、静電気が蓄積されやすい。

【解答&解説】

正解⋯1

蒸気が燃焼範囲にあるときは、火源を近づけると燃焼するが、燃焼範囲から外れると点火しても引火しない。

【過去問6】

第4類の危険物の一般的な火災の危険性について、次のうち誤っているものはどれか。

- 沸点が低い物質は、引火の危険性が大である。

- 燃焼範囲の下限界の小さい物質ほど危険性は大である。

- 燃焼範囲の下限界が等しい物質の場合は、燃焼範囲の上限界の大きい物質ほど危険性は大である。

- 燃焼範囲の上限界と下限界との差が等しい物質の場合は、下限界の小さい物質ほど危険性は大である。

- 液体の比重の大きな物質ほど蒸気密度が小さくなるので、危険性は大である。

【解答&解説】

正解⋯5

液体の比重と危険性は直接的な関係がない。例えば、特殊引火物のジエチルエーテルの比重は0.7であり、第2石油類の軽油の比重は0.85程度である。しかし、燃焼範囲(ジエチルエーテル1.9〜36vol%、軽油1.0〜6.0vol%)などを比較するとジエチルエーテルの方が危険性は大きい。

【過去問7】

次に掲げた危険物のうち、両方とも水に溶けないものはどれか。

- 二硫化炭素、メタノール

- クレオソート油、アセトン

- エチレングリコール、アニリン

- 酸化プロピレン、ピリジン

- トルエン、軽油

【解答&解説】

正解⋯5

水溶性のもの⋯メタノール、エチレングリコール、アセトン、ビリジン、酸化プロピレン

非水溶性のもの⋯二硫化炭素、クレオソート油、アニリン、トルエン、軽油(水に溶けにくいものも含む)

【過去問8】

ベンゼンやトルエンの火災に使用する消火器として、次のうち適切でないものはどれか。

- 消火粉末を放射する消火器

- 棒状の強化液を放射する消火器

- 二酸化炭素を放射する消火器

- 霧状の強化液を放射する消火器

- 泡を放射する消火器

【解答&解説】

正解⋯2

強化液を棒状に放射すると、液体の危険物を飛散させるため、霧状に放射する。

【過去問9】

エタノールの火災に、水溶性液体用泡消火剤以外の泡消火剤を使用しても効果的でない理由として、次のうち妥当なものはどれか。

- 消火剤と化合するから

- 燃焼温度が非常に高いから

- 揮発性が大きいから

- 燃速速度が大きいから

- 泡を消すから

【解答&解説】

正解⋯5

水溶性の危険物の火災に対して、一般の泡消火剤を使用しても泡が消えてしまうため、消火効果が得られない。

【過去問10】

第1石油類を屋内で取り扱う場合、次のうち誤っているものはどれか。

- 危険物を取り扱う設備や配管のフランジなどから、危険物のにじみがないか確認する。

- 危険物を露出して取り扱う場合にのみ、静電気の蓄積防止や電気設備の防爆などの対策を行う。

- 危険物の蒸気を排出する設備の吸気口の位置は、床面近くとし、排気口は屋外の高所とする。

- 危険物の塗布されたものを乾燥する場合は、蒸気や温水を利用した温風乾燥機を使用する。

- 危険物を取り扱う設備の周囲に溝を設け、流出した危険物を安全な位置に設置された処理槽まで導く。

【解答&解説】

正解⋯2

1.フランジとは、管の端部に付いているつば、輪状の金具で、互いに密着させることで管を接合する。

2.漏れ等でも可燃性蒸気が発生するおそれがあるため、第1石油類を屋内で取り扱う場合は、危険物の露出の有無にかかわらず、静電気対策と電気設備の防爆対策を行う。

4.この場合、外部ボイラーなどで発生させた熱をいったん水蒸気や温水に変換して利用する方式の温風乾燥機を使用する。乾燥機の本体内で燃料を燃焼させたり、電熱器を使用する方式の温風乾燥機は、第1石油類及びその可燃性蒸気に引火する危険がある。

🔽 過去問なんて不要! 🔽

【過去問11】

第4類の危険物の火災予防の方法について、次のうち誤っているもの

- 火気、加熱をさけて貯蔵し取り扱うこと。

- 酸化性の物品とは同一の室に貯蔵しないこと。

- 可燃性蒸気が発生し内圧が上昇しやすいので、容器にはガス抜き口を設けること。

- 静電気が発生するおそれがある場合は、接地して静電気を除去すること。

- 発生する蒸気の濃度が、燃焼範囲の下限値より十分低くなるよう換気すること。

【解答&解説】

正解⋯3

容器には、ガス抜き口を設けてはならない。ふたをしっかり締めて密栓する。

【過去問12】

次の事故の発生要因として、誤っているものはどれか。

ガソリンを貯蔵していた移動タンク貯蔵所のタンク上部から注入管でガソリンを注入している際、タンク内から突然炎が上がった。

- 注入する前に不活性ガスでタンク内を置換していなかったため、タンク内に可燃性蒸気が残っていた。

- 接地導線を接続していなかったため、移動貯蔵タンクに静電気が蓄積していた。

- 注入速度が大きかったため、ガソリンの液面付近に静電気が蓄積していた。

- 作業員が導電性の大きい衣服と靴を着用していたため、作業員に静電気が蓄積していた。

- 注入管の先端をタンク底部に付けていなかったため、タンク内にガソリンが飛び散り静電気が蓄積した。

【解答&解説】

正解⋯4

導電性の大きい衣服と靴を着用している場合、静電気は蓄積しにくくなる。

【過去問13】

次の事故事例を教訓とした今後の対策として、誤っているものはどれか。

給油取扱所において、計量口が設置されている地下専用タンクに移動貯蔵タンクからガソリンを注入する際、作業者が誤って他のタンクの注入口に注入ホースを結合したため、この地下専用タンクの計量口からガソリンが噴出した。

- 注入開始前に、移動貯蔵タンクと注入する地下専用タンクの油量を確認する。

- 注入ホースを結合する注入口に誤りがないことを確認する。

- 地下専用タンクの注入管に過剰注入防止装置を設置する。

- 地下専用タンクの計量口は、注入中は開放し常時ガソリンの注入量を確認できるようにする。

- 5注入作業は、給油取扱所と移動タンク貯蔵所の両方の危険物取扱者が立会い、誤りがないことを確認し実施する。

【解答&解説】

正解⋯4

3.通剰注入防止装置は、危険物の過剰な注入を防ぐためのもので、地下専用タンクの液面が規定値に達すると、弁が自動的に閉じ注入が停止するようにするようになっている。

4.地下専用タンクの計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておく。

【過去問14】

ベンゼンの性状について、次のうち誤っているものはどれか。

- 無色透明の液体である。

- 特有の芳香を有している。

- 水によく溶ける。

- 揮発性があり、蒸気は空気より重い。

- アルコール、ヘキサン等の有機溶媒に溶ける。

【解答&解説】

正解⋯3

3・5:ベンゼンは水に溶けない。ただし、アルコールやヘキサンなどの有機溶媒にはよく溶ける。

【過去問15】

エチルメチルケトンの貯蔵または取扱いの注意事項として、次のうち不適切なものはどれか。

- 換気をよくする。

- 貯蔵容器は通気口付きのものを使用する。

- 火気を近づけない。

- 日光の直射を避ける。

- 冷暗所に貯蔵する。

【解答&解説】

正解⋯2

第4類危険物は、通気口のない貯蔵容器に入れて密栓する。

【過去問16】

ジエチルエーテルについて、正しいものを1つ選びなさい。

- 蒸気は麻酔性があり、蒸気比重は1より小さい。

- 液比重は水より大きく、水にはわずかに溶ける。

- 空気と長く接触すると過酸化物を生じ、危険性が増大する。

- 引火点はガソリンより低く、燃焼範囲はガソリンよりやや狭い。

- 沸点が極めて高く、揮発性も低い。

【解答&解説】

正解⋯3

1=ジエチルエーテルの蒸気比重は1より大きいです。

2=液比重は1より小さく、水には溶けません。

4=燃焼範囲は1.9〜36%で、ガソリンの燃焼範囲は1.4〜7.6%であるため、燃焼範囲はガソリンより広いです。

5=沸点は35℃と低く、揮発性は高いです。

【過去問17】

酸化プロピレンについて、誤っているものはどれか。1つ選びなさい。

- 貯蔵する場合は、不活性ガスを注入する。

- 無色透明の液体である。

- 引火点はマイナス37℃で、極めて引火しやすい。

- 重合する性質があり、その際熱を発生する。

- 水にまったく溶けない液体である。

【解答&解説】

正解⋯5

酸化プロピレンは水にはよく溶けます。また、アルコールやジエチルエーテルにもよく溶け、無色透明のエーテル臭のある液体です。

【過去問18】

灯油について、誤っているものはどれか。1つ選びなさい。

- 水より軽い。

- 水に溶けない。

- 引火点は20℃である。

- 電気の不良導体である。

- 引火点は軽油より低い。

【解答&解説】

正解⋯3

灯油の引火点は40℃以上で、発火点は220℃である。

【過去問19】

動植物油類が浸みこんだ布切れが自然発火した。この原因として考えられるものはどれか。正しいものを1つ選びなさい。

- 酸化されやすいから。

- 気温が高かったから。

- 蒸発しにくいから。

- 不飽和脂肪酸が飽和脂肪酸に変わったから。

- 半乾性油だったから。

【解答&解説】

正解⋯1

ぼろ布などに染み込んだ動植物油類は、空気との接触面積が広がって酸化されやすくなります。

結果として、酸化熱の蓄積が増幅されて自然発火にいたります。

【過去問20】

第4類危険物の消火方法として、適当でないものはどれか。1つ選びなさい。

- ガソリンの火災に、粉末(ABC)消火器を用いる。

- 軽油の火災に、二酸化炭素消火器を用いる。

- 重油の火災に、棒状の強化消火器を用いる。

- あまに油の火災に、化学泡消火器を用いる。

- ギヤー油の火災に、ハロゲン1211消火器を用いる。

【解答&解説】

正解⋯3

重油の火災に適するのは、泡・粉末・二酸化炭素などの消火剤です。

第4類危険物の一般的な火災に水はもちろん不適合ですが、強化液消火剤を使用する場合も棒状のものではなく、霧状の強化液を用います。

【過去問21】

次の危険物で燃焼範囲が最も広いものはどれか。正しいものを1つ選びなさい。

- ガソリン

- アセトン

- 灯油

- 軽油

- メチルアルコール

【解答&解説】

正解⋯5

各選択肢の燃焼範囲は以下の通りです。

- 1.4〜7.6%

- 2.15〜13.0%

- 1.1〜6.0%

- 1.9〜6.0%

- 6.0〜36%

【過去問22】

第4類の危険物の火災予防における換気の必要性の説明として、正しいものを1つ選びなさい。

- 静電気防止のため。

- 自然発火防止のため。

- 燃焼範囲の下限界よりも低くするため。

- 可燃性蒸気を撹はんするため。

- 湿度を一定に保つため。

【解答&解説】

正解⋯3

第4類危険物の蒸気は比重が1より大きいため、ほとんどが低所に滞留する性質があります。

【過去問23】

第4類の危険物の貯蔵・取扱いについての説明で、誤っているものはどれか。1つ選びなさい。

- 容器は密栓をして、冷所に貯蔵する。

- みだりに可燃性蒸気を発生させない。

- 可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所では、火花を発生する機器などを使用しない。

- 可燃性蒸気は、高所に滞留するので換気を十分に行う。

- 電気の不良導体であるものが多く、静電気を蓄積させない。

【解答&解説】

正解⋯4

第4類の危険物はほとんどが蒸気比重は1より大きく、可燃性蒸気は低所に滞留します。

よって、通風や換気に留意する必要があります。

【過去問24】

危険物の類ごとの一般的性状として、次のうち正しいものはどれか。

- 第1類の危険物は、酸素を含有する固体で、爆発的に燃焼する。

- 第2類の危険物は、酸化されやすい液体で、水よりも軽い。

- 第3類の危険物は、自然発火性または禁水性を有するが、多くは両方の性質を有する。

- 第5類の危険物は、可燃性の固体で、きわめて燃焼が速いため消火は困難である。

- 第6類の危険物は、可燃性の固体で、強酸化剤である。

【解答&解説】

正解⋯3

1:「爆発的に燃焼する」が誤りです。第1類の危険物は、酸素を含有していますが、それ自体は不燃性の固体です。

2:「液体で、水よりも軽い」が誤りです。第2類の危険物は、酸化されやすい固体で、一般に水よりも重いです(比重が1より大きい)

4:第5類の危険物は、可燃性の液体または固体で、きわめて燃焼が速いため消火は困難です。

5:「可燃性の固体」が誤りです。第6類の危険物は、不燃性の液体で、強酸化剤として作用します。

【過去問25】

可燃性蒸気の発生を抑制するため、水没貯蔵する危険物は次のうちどれか。

- ジエチルエーテル

- 二硫化炭素

- ベンゼン

- アセトン

- アセトアルデヒド

【解答&解説】

正解⋯2

二硫化炭素は発火点が90℃であり、その蒸気の発生や滞留はきわめて危険です。

【過去問26】

自動車ガソリンの性質について、次のうち誤っているものはどれか。

- 水より軽い。

- 蒸気は空気より重い。

- 引火点は-40℃以下である。

- 燃焼範囲は33〜47vol%である。

- 流動、摩擦等により静電気が発生しやすい。

【解答&解説】

正解⋯4

ガソリンの燃焼範囲は1.4〜7.6vol%です。

【過去問27】

動植物油のうち乾性油は自然発火することがあるが、次のうち最も自然発火を起こす危険性が高いものはどれか。

- 種々の動植物油が同一場所に貯蔵されている。

- 水が混入したものが、屋外に貯蔵されている。

- ガラス製容器に入ったものが長時間、直射日光にさらされている。

- ぼろ布に染み込んだものが長期間、風通の悪い場所に貯蔵してある。

- 金属製容器に入ったものが長期間、倉庫に貯蔵してある。

【解答&解説】

正解⋯4

動植物油のうち、特に乾性油は、ぼろ布などに染み込んだものが長期間、風通の悪い場所に貯蔵されていると、空気中の酸素で酸化され、その酸化熱が蓄積して発火点に達し、自然発火する危険性が高くなります。

【過去問28】

n-ブチルアルコールの性状として、次のうち誤っているものはどれか。

- 炭素数が4であるため、アルコール類には分類されない。

- -10℃では固体である。

- 水より軽い。

- 引火点は21℃より高い。

- 無色透明の液体である。

【解答&解説】

正解⋯2

n-ブチルアルコールの融点は-90℃で、沸点は117℃です。

よって、-10℃では液体となります。

【過去問29】

アセトンの性状として、次のうち誤っているものはどれか。

- 無色透明で、特異臭を持つ液体である。

- 引火点は常温(20℃)より低い。

- 沸点は100℃より低い。

- 水によく溶けるが、アルコールには溶けない。

- 揮発性が高い。

【解答&解説】

正解⋯4

アセトンは水にもアルコールにもよく溶けます。

【過去問30】

ベンゼンの火災予防上の注意事項として、誤っているものはどれか。1つ選びなさい。

- 蒸気比重が2.77と空気より重いことに注意する。

- 引火点が-10℃と低いことに注意する。

- 流体摩擦で静電気が発生しやすいことに注意する。

- 禁水性の危険物であることに注意する。

- 蒸気は毒性が強いことに注意する。

【解答&解説】

正解⋯4

ベンゼンは水とは反応しないので、禁水性物品ではない。

※上記でご紹介した過去問はこちらのPDFにもまとめているので、ぜひご活用ください。

🔽 過去問なんて不要! 🔽

危険物乙4の過去問・試験問題を入手する方法3つ

危険物乙4の過去問・試験問題はあまり流通していないので、入手するのが困難です。

本記事では以下3つの入手方法をご紹介します。

- 『乙種4類 危険物取扱者試験』を購入する

- 一般財団法人 消防試験研究センターのホームページを見る

- メルカリで購入する

それぞれの詳細は以下です。

1:『乙種4類 危険物取扱者試験』を購入する

公論出版から販売されている『乙種4類 危険物取扱者試験』には危険物乙4の過去問が500問以上掲載されています。料金は税込1,870円です。

項目ごとに要点が整理されているため、知識を体系的に習得することもできます。

すべての過去問に解答・解説も付いているので、危険物乙4を過去問をたくさん解きたい人は購入することをおすすめします。

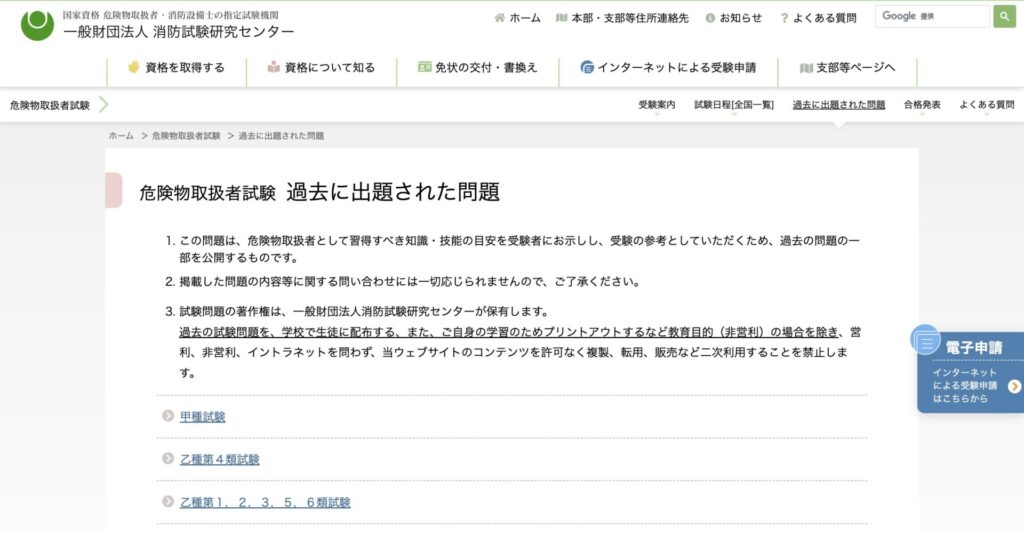

2:一般財団法人 消防試験研究センターのホームページを見る

一般財団法人 消防試験研究センターのホームページには「過去に出題された問題」というページが用意されており、過去1回分の過去問をPDF形式で閲覧することが可能です。

しかし、掲載されているのは問題のみで、解答・解説は掲載されていませんのでご注意ください。

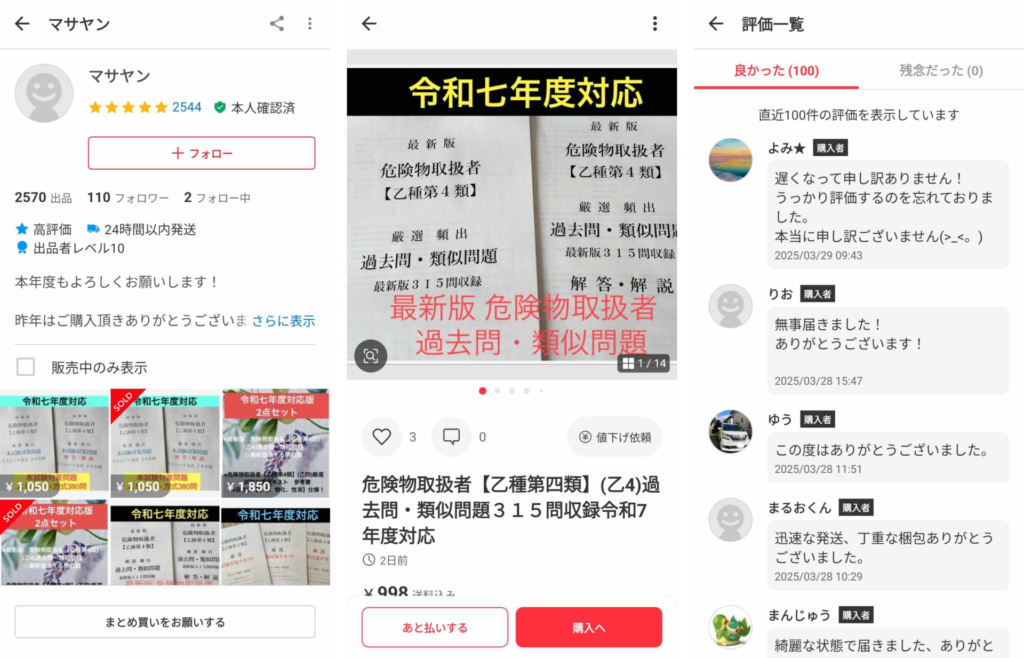

3:メルカリで購入する

メルカリでは危険物乙4の要点をまとめたプリントや過去問・類似問題を販売している人がいます。

例えば、「マサヤン」というアカウントを見てみると、以下のように危険物乙4の過去問・類似問題315問を998円で出品していることがわかります。

本記事を執筆している2025年3月29日時点で2,544件もの評価が付いており、「残念だった」は0件です。

メルカリで「危険物乙4 過去問」などと検索すると、「マサヤン」だけでなく他のアカウントも多数ヒットします。危険物乙4の過去問を入手したい人は、ぜひメルカリも活用してみてください。

危険物乙4の過去問を解けるアプリ・サイトはある?

危険物乙4の過去問を解けるアプリとしては「危険物乙4合格への【教科書×過去問×AI】アプリ-スマ学-」があげられます(以下、「スマ学」とします)

※「危険物乙4のアプリおすすめランキング8選!無料も!アプリだけで合格は可能?」もぜひ合わせてご覧ください。

「スマ学」はゲームデザインを取り入れており、「楽しく学び続けられる」がコンセプトのアプリです。

問題は全部で401問収録されており、問題を解くごとに「学習レベル」がアップしていきます。

App Storeの評価は3.1/5.0と決して高くはありませんが、その理由の多くは「広告が多すぎる」というものでした。

広告があまり気にならない人はインストールしてみてはいかがでしょうか。

iPhone、Androidともにインストールが可能です。

危険物乙4の過去問を解けるサイトとしておすすめするのは本サイト(危険物乙4完全攻略サイト)です。

本サイトでは過去問をベースとした模擬試験や練習問題を豊富に用意しており、過去問の掲載数はすべての危険物乙4勉強サイトの中でNo.1です。

※「危険物乙4の模擬試験が無料!丁寧な解答・解説付き!」もぜひ合わせてご覧ください。

ちなみにですが、危険物乙4の過去問が解ける他の勉強サイトとしては「無料で勉強 危険物取扱者試験」などがあげられます。

危険物乙4の勉強サイトは「危険物乙4の勉強サイト・問題サイトまとめ15選!すべて無料!」にまとめているので、ぜひ参考にしてください。

🔽 過去問なんて不要! 🔽

今回は危険物乙4の過去問を100問無料でご紹介しました。

危険物乙4では過去問の類似問題がたくさん出題されるので、過去問演習を行うのは非常に効率的な勉強方法となります。