危険物乙4を受験予定の人は受験当日の持ち物や服装を必ずチェックしておきましょう。

今回は日本トップクラスに危険物乙4を熟知している私カイトが、危険物乙4の持ち物・服装について解説した後、実際の体験談をもとに受験当日の注意点や心構えなどについても解説します。

危険物乙4を受験する人はぜひ最後までお読みください。

ちなみにですが、危険物乙4にはたった10時間の勉強で合格できる方法があります。

これさえあれば限りなく少ない努力で合格に大きく近づきます。

これは私が5年以上も危険物乙4の研究を続ける中で生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。

興味ある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてください。

危険物乙4の持ち物は?

危険物乙4試験当日は忘れ物がないようにしっかりと持ち物を確認しましょう。

本記事では必須アイテムと、あると便利なものに分けてご紹介します。

必須アイテム

必須アイテムは以下の4つです。

- 写真を貼付した受験票

- HBまたはBの鉛筆・シャープペンシル

- 消しゴム

- 腕時計

絶対に忘れないようにしましょう。それぞれの詳細は以下です。

写真を貼付した受験票

受験票には写真(顔写真)を貼って、試験当日必ず持参しなければなりません。

写真のサイズは縦4.5cm × 横3.5cm指定です。

裏面には氏名・年齢・撮影年月日を記入し、受験日前6ヶ月以内に撮影したものでなければなりません。

また、写真は枠なし、鮮明なもの、正面、無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く)、無背景の上三分身像またはパスポート規格でなければなりません。

スマホなどのデジタルカメラで撮影した社員は、写真専用紙に印刷した鮮明なものでなければなりません。

受験票を持参しない場合や適合サイズの写真を貼っていない場合、または本人確認ができない写真を貼っている場合には、危険物乙4の受験ができませんのでご注意ください。

※「危険物乙4の受験票のダウンロード・印刷方法は?写真サイズは?届かない・なくした場合は?」もぜひ合わせてご覧ください。

HBまたはBの鉛筆・シャープペンシル

危険物乙4はマークシート方式の試験なので、HBまたはBの鉛筆・シャープペンシルが必要です。

危険物乙4に限らずですが、マークシート方式の試験では鉛筆・シャープペンシル以外のペン(ボールペンなど)の使用は認められていません。

マークシートに記載された回答を読み込むマークシートリーダーは近赤外線をセンサーから出して回答を読んでおり、鉛筆またはシャーペンに含まれている炭素にのみ反応する仕様だからです。

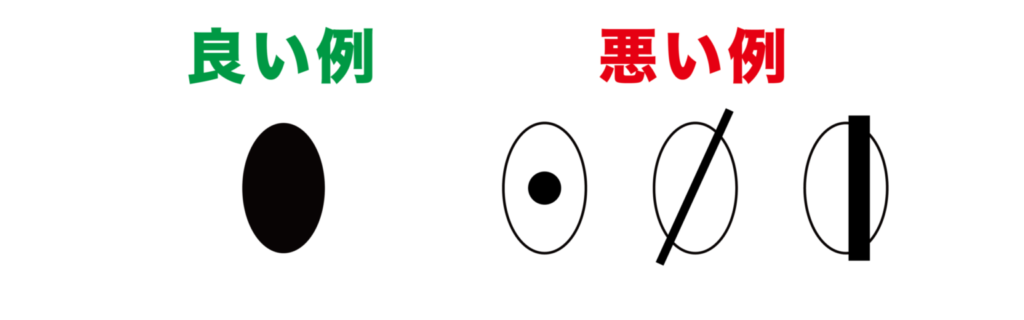

ちなみにですが、マークシートはしっかりと枠内をすべて塗りつぶさないとマークシートリーダーが読み取れないのでご注意ください。

以下はマークシートの塗り方の良い例と悪い例ですが、悪い例のような塗り方をしてしまうと未回答と同じ扱いになり、不正解になってしまいます。

消しゴム

消しゴムは鉛筆・シャープペンシルで回答した内容を訂正するために必須です。

ちなみにですが、以下のような一般的な消しゴムだと、1つの回答欄を消すたびに他の回答欄も消えてしまう可能性があるのでご注意ください。

現在は以下のような鉛筆型の消しゴムも販売されており、このような消しゴムだと対象の回答欄のみを綺麗に消すことができるので非常におすすめです。

腕時計

危険物乙4の試験会場には時計がない場合もあるので、腕時計は必ず持参しましょう。

腕時計は必ず腕に着用しなければならず、机の上に置くことは認められていません。

また、Apple Watchなどのスマートウォッチや携帯電話・スマートフォンは使用禁止です。

あると便利なもの

以下は必須の持ち物ではありませんが、あると便利です。

- チョコレート・飲み物

- 参考書や問題集

- 目薬・常備薬

- 雨具

- 温度調節できるもの(カーディガン、ストールなど)

- マスク

それぞれについて詳しく解説していきます。

チョコレート・飲み物

試験会場にチョコレートや飲み物を持参すると集中力を維持しやすくなります。

※試験中の飲食はもちろん禁止です。

チョコレートは素早くエネルギー補給ができ、脳の働きをサポートするため、試験前に食べるのが効果的です。また、カカオ成分にはリラックス効果があり、緊張を和らげる働きもあります。

一方で、水分補給も重要です。のどの渇きは集中力低下につながるため、試験前に水分を取ることで快適な状態を保つことが可能です。

参考書や問題集

参考書や問題集は試験直前の復習に役立ちます。

※「危険物乙4のおすすめテキスト・参考書・問題集ランキング2025!人気なのはどれ?」もぜひ合わせてご覧ください。

試験前に要点を確認しておきましょう。

ただし、試験開始後は参考書や問題集を机の上に置いておくことはできませんので、カバンの中にしまってください。

目薬・常備薬

試験中に目が疲れたり、体調が悪くなったりした場合に備えて、目薬や常備薬を持参しておくと安心です。

ただし、試験中に服用する場合は、試験監督員に申し出る必要がありますのでご注意ください。

雨具

試験当日の天候によっては雨具が必要になる場合があります。

折りたたみ傘やレインコートなど、コンパクトなものを用意しておくと便利です。

温度調節できるもの(カーディガン、ストールなど)

試験会場の室温は一定ではないため、温度調節できるものがあると便利です。

夏場は冷房が効きすぎている場合もありますし、冬場は暖房が十分でない場合もあります。

薄手のカーディガンやストールなどを用意しておくと、快適に試験を受験することができます。

マスク

マスクの着用は感染症対策として有効なだけでなく、外部の臭いを遮るのにも役立ちます。

試験会場では体臭が少しキツい受験者もいるかもしれません。

臭いが気になって試験に集中できないのは非常にもったいないです。

なので、外部の臭いに特に敏感な人はマスクを持参しておくことをおすすめします。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

危険物乙4の服装は?

危険物乙4を受験するにあたり、服装の規定はありません。スーツである必要はありません。私服で問題ないです。

しかし、試験に集中できる服装・周りの受験生に迷惑をかけない服装を心がけることが重要です。

また、上記でも解説した通り、試験会場は空調の効き具合が一定でない場合もありますので、温度調節しやすい服装がおすすめです。

ちなみにですが、危険物乙4の受験では靴に関しても特別な規定はありません。

スニーカーやフラットシューズなど、動きやすく・長時間座っていても疲れない靴がおすすめです。

本記事では、夏場と冬場それぞれのおすすめの服装をご紹介します。

夏場のおすすめ服装

夏場は通気性の良い素材の服装がおすすめです。

綿や麻などの天然素材の服は汗を吸収しやすく、快適に過ごせます。

また、半袖のTシャツに薄手の長袖シャツを羽織るなど、温度調節しやすい服装を心がけましょう。

冷房対策として、ストールやカーディガンを持参するのもおすすめです。

冬場のおすすめ服装

冬場は保温性の高い服装がおすすめです。

セーターやフリースなどの暖かい素材の服を選びましょう。

また、重ね着をすることで、温度調節がしやすくなります。

寒がりな人はコートやマフラーなどの防寒具も持参しましょう。

ただし、試験中はコートを脱ぐ必要があるので、脱ぎ着しやすい服装を心がけてください。

危険物乙4試験当日の注意点

危険物乙4試験当日の注意点としては以下の4つがあげられます。

- 試験会場へのアクセスを確認しておく

- 家を出る前に、持ち物の最終確認を行う

- 試験開始前の準備を入念に行う

- 問題をよく読んでから解答する

それぞれの詳細は以下です。

1:試験会場へのアクセスを確認しておく

試験会場へのアクセス方法は事前に必ず確認しておきましょう。

公共交通機関を利用する場合、遅延の可能性も考慮して時間に余裕を持って出発しましょう。

ちなみにですが、危険物乙4を主催している一般財団法人消防試験研究センターのホームページには以下の記載があります。

試験会場への往復は、公共交通機関を利用してください。また、試験会場付近での路上駐車等は、絶対にしないでください。

なので、自家用車を利用してのアクセスは絶対にやめましょう。

試験当日に迷わず試験会場に辿り着けるかどうしても不安な人は、事前に試験会場の下見をしておくのもおすすめです。

2:家を出る前に、持ち物の最終確認を行う

家を出る前に、忘れ物がないかしっかりと確認しましょう。

特に写真を貼付した受験票は忘れてしまうと受験ができないので十分ご注意ください。

鉛筆・シャープペンシルと消しゴムは自分が使いやすい・書きやすいものを持参しましょう。予備も持っていくと安心です。

3:試験開始前の準備を入念に行う

試験開始前には必要な持ち物を確認し、机の上に準備しておきましょう。

また、試験開始前には必ずトイレに行っておきましょう。

危険物乙4では過去問の類似問題が頻出なので、試験直前まで参考書や問題集などで過去問を見ておくことをおすすめします。

※「危険物乙4でよく出る問題・頻出問題52選!丁寧な解答・解説付き」もぜひ合わせてご覧ください。

4:問題をよく読んでから解答する

危険物乙4では以下の例題のように「正しいものを選ぶ問題」と「誤っているものを選ぶ問題」が混ざっているので、試験中は問題をよく読んでから解答するようにしましょう。

【正しいものを選ぶ問題例】

指定数量の倍数が30のガソリンを貯蔵する屋内貯蔵所の基準として、正しいものを1つ選びなさい。

- 保有空地は、2m以上とした。

- 壁・柱及び床を耐火構造とし、はりは軽量の木材とした。

- 床は地盤面以下とし、傾斜を設け、貯留設備を設置した。

- 出入り口のドアのガラスは、網入りガラスとした。

- 滞留した可燃性蒸気を排出するため、低所に排出口を設けた。

【解答&解説】

正解は4・・・(答)です。

1=扱う危険物がガソリンなので、同施設は耐火構造の施設となります。その場合、指定数量の倍数が20を超え50以下の場合の保有空地は、3m以上となります。

2=はりは不燃材料でなければなりません。

3=床は地盤面以上でなければなりません。

5=排出口は屋根上に設けなければなりません。

※指定数量の倍数について詳しく知りたい人は「危険物乙4の指定数量とは?覚え方の語呂合わせと計算・倍数の問題付き」をご覧ください。

【誤っているものを選ぶ問題例】

水の性質の説明として、誤っているものはどれか。1つ選びなさい。

- 水の三態とは、氷・水・水蒸気である。

- 水を電気分解すると、酸素と水素を発生する。

- 水は4℃で体積が最小となり比重は最大となる。

- 水の気化熱は大きいことから、消火に使われる。

- 水が凝固して氷になるときは体積は増し、比重も増す。

【解答&解説】

正解は5・・・(答)です。

水が氷になると比重は小さくなります。

物質の体積が増せば比重は小さくなるので、体積が増した氷は水より比重が小さく、結果としては氷は水に浮かびます。

※水の性質について詳しく学びたい人は「危険物乙4の物理化学は難しい?過去問や覚え方・ポイントや計算問題は?」をご覧ください。

危険物乙4に限らずですが、試験では問題文に指示されていることや、設問の意図を正確に理解することが重要です。

また、問題を解く際には計算ミスにも注意しましょう。

※「危険物乙4の計算問題で必要な公式まとめと過去問に似た例題!難しい?捨てるのはあり?」もぜひ合わせてご覧ください。

危険物乙4の試験時間は2時間です。かなり余裕のある試験時間なので、まずはわかる問題から解いていくことで、時間配分を効率的に行うことができます。

※「危険物乙4の試験時間は2時間で問題数は35問!試験は何時から開始?途中退出も可能!」もぜひ合わせてご覧ください。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

危険物乙4の試験会場の待ち時間や雰囲気は?

危険物乙4の試験会場の待ち時間や雰囲気は試験会場によって大きく異なります。

大都市圏の会場では受験者数が多いため、着席までに時間がかかる場合もあります。

地方の試験会場では比較的スムーズに進むことが多いようです。

いずれの場合も、時間に余裕を持って試験会場に到着し、落ち着いて試験に臨めるよう準備しておきましょう。

試験開始前の会場の様子と試験中の会場の様子は以下の通りです。

試験開始前の会場の様子

試験開始前は、多くの受験者が参考書やノートを見返しながら最後の確認をしています。

静かな会場もあれば、周りの受験者と小声で会話している人もいるなど、会場の雰囲気は様々です。

自分のペースで集中できるよう、イヤホンや耳栓を持参するのも良いでしょう。

着席してから試験開始までは、まだ時間がある場合が多いです。

この時間を利用して深呼吸をしたり、簡単なストレッチをしたりしてリラックスしましょう。

緊張しすぎると本来の実力を発揮できない可能性があるので、落ち着いて試験に臨むことが重要です。

試験中の会場の様子

試験中は会場全体が静まり返り、鉛筆・シャープペンシルの音だけが響く緊張感のある雰囲気になります。

当たり前ですが、問題用紙が配られ、解答を開始する合図があるまでは問題冊子を開いてはいけません。

試験中は周りの受験者を気にせず、自分のペースで問題に取り組みましょう。

わからない問題があっても、焦らずに落ち着いて考えることが大切です。

また、試験中に気分が悪くなった場合はすぐに試験監督に申し出ましょう。

危険物乙4を受験する上での心構え

危険物乙4はしっかりとした準備をすればほぼ間違いなく合格できる試験です。

しかし、多くの受験者が試験に対する不安やプレッシャーを感じています。

ここでは、試験に臨むにあたって大切な心構えとして効果的な学習方法と不安を解消するための具体的な方法をご紹介します。

効果的な学習方法

危険物乙4に最短で合格するには、以下の3つを行うことが重要です。

- 自分に合った参考書を購入する

- 危険物乙4の頻出分野を重点的に学習する

- 問題演習をしっかり行う

特に2の「危険物乙4の頻出分野を重点的に学習する」は非常に重要です。

危険物乙4の試験範囲はかなり広いので、あらゆる分野の問題がある程度均等に出題されると思っている受験者もいますが、そんなことはありません。

危険物乙4には以下の通り頻出問題が存在します。

| 分野 | 頻出問題 |

|---|---|

| 危険物に関する法令 | 第1類〜第6類の性質、指定数量、運搬の基準、貯蔵・取扱いの基準 |

| 基礎的な物理学及び基礎的な化学 | 静電気、燃焼 |

| 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 特殊引火物・アルコール類・ガソリン・灯油・軽油に関する問題 |

なので、危険物乙4を受験予定の人は上記の頻出問題を特に重点的に学習することをおすすめします。

ちなみにですが、その中でも静電気に関する問題は特に出題頻度が高いです。

危険物乙4の効果的な学習方法については「危険物乙4の合格点・合格ライン・合格基準が一目でわかる!出題される問題例と合わせて解説!」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

試験に対する不安の解消法

試験が近づくにつれて不安やプレッシャーを感じるのは当然のことです。

しかし、過度な不安は集中力を低下させ、試験本番でのパフォーマンスに悪影響を及ぼします。

不安を解消するためにはまず、自分がなぜ不安を感じているのかを具体的に書き出してみましょう。

不安の原因を明確にすることで、対策を立てることができます。

例えば、「試験に落ちたらどうしよう」という不安を抱えている場合は、最悪のケースを想定し、その場合にどうすれば良いかを考えてみましょう。

※「危険物乙4に落ちたブログやエピソード!落ちる人の特徴や落ちないためにできることは?」もぜひ参考にしてください。

再受験の方法や代替案を検討することで、不安を軽減することができます。

また、危険物乙4の試験範囲を網羅的に学習し、十分な準備をすることで、自信をつけることができます。

自信を持つことは、不安の解消に大きく繋がります。

さらに、適度な運動や休息も重要です。

軽い運動をすることで気分転換になり、ストレスを軽減することができます。

また、十分な睡眠時間を確保することで、集中力や記憶力を維持することができます。

試験前は特に規則正しい生活を心がけ、心身ともに健康な状態で試験に臨めるようにしましょう。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

危険物乙4受験者の試験体験談

これから危険物乙4を受験する人にとって、実際に危険物乙4を受験した人の体験談は貴重な情報源です。

今回は、異なるバックグラウンドを持つ3名の受験者にインタビューを行いましたので、その体験談をご紹介します。

体験談その1:平田さん(20代会社員、初受験)

<試験前の勉強方法>

平田さんは仕事が終わってからの時間や週末を使って、約3ヶ月間の勉強を行いました。

参考書は『この1冊で合格!乙種第4類危険物取扱者 テキスト&問題集』を使用し、通勤時間にはスマホアプリ『危険物乙4(おつよん)全問解説』で問題を解いていました。

特に法令に関しては、繰り返し読んで理解を深めるように心がけたそうです。

※「危険物乙4の法令の覚え方とポイントまとめ!過去問題40問付き!」もぜひ合わせてご覧ください。

<試験当日の様子>

試験当日は少し緊張していたものの、会場の雰囲気は落ち着いていたため、集中して試験に臨むことができたとのこと。

試験問題は過去問と似たような形式の問題が多かった印象で、しっかりと対策しておいたおかげで、自信を持って解答できたそうです。

試験時間はかなり余裕があるので、時間切れになることなく、すべての問題を解き終えることができました。

<試験後の感想>

試験後は手応えを感じていたものの、合格発表までは不安だったそうです。

※「危険物乙4の合格発表・試験結果はいつ?当日合否はわかる?合格発表が見れないケースも?」もぜひ合わせてご覧ください。

無事に合格を勝ち取った時は、努力が報われた喜びでいっぱいだったと語っていました。

これから受験する人へのアドバイスとしては

- 問題演習をしっかり行うこと

- 法令をしっかり理解すること

の重要性を挙げていました。

体験談その2:三田さん(30代会社員、2回目の受験)

<1回目の受験の反省>

三田さんは1回目の受験では不合格でした。原因を分析した結果、物理・化学の理解不足が大きな要因だったと気づき、2回目の受験に向けて重点的に勉強しました。

特に計算問題については、公式を覚えるだけでなく、実際に問題を解きながら理解を深めるようにしたそうです。

参考書は『ラクしてうかる!乙4類危険物試験』を活用し、苦手分野を克服しました。

<2回目の受験への取り組み>

2回目の受験では、1回目の反省を活かし、計画的に勉強を進めました。

毎日決まった時間に勉強時間を確保し、集中して取り組むようにしたそうです。

また、『乙種第4類危険物取扱者試験問題集 完全攻略』を使って問題演習を徹底的にやり込むことも意識したそうです。

<合格の秘訣>

2回目の受験で見事合格を勝ち取った三田さんは、合格の秘訣として「弱点克服」と「計画的な学習」を挙げています。

また、家族のサポートも大きな力になったと語っていました。

特に、お子さんが寝た後の時間などを有効活用して勉強時間を確保していたそうです。

体験談その3:山岸さん(20代消防士、業務のため受験)

<仕事との両立>

山岸さんは消防士として勤務しながら危険物乙4の資格取得を目指しました。

仕事との両立は大変でしたが、隙間時間を活用して勉強時間を確保するように心がけたそうです。

例えば、休憩時間や通勤時間などを利用して参考書を読んだり、過去問を解いたりしていました。

資格取得のためのおすすめ参考書は職場の先輩に教えてもらったそうです。

<実践的な学習>

消防士としての実務経験があった山岸さんは、危険物の性質や取り扱いについてある程度の知識を持っていました。

しかし、試験対策としてはより詳細な知識が必要だったため、参考書や問題集を使って体系的に学習しました。

特に、法令に関しては実務と照らし合わせながら理解を深めるようにしたそうです。

<合格への道のり>

仕事と勉強の両立は大変でしたが、無事に合格することができた山岸さん。

合格のポイントは実務経験を活かしつつ、試験に必要な知識を補強することだったと語っています。

また、周りの同僚からの応援も大きな力になったそうです。

これから受験する方へのメッセージとして、「諦めずに努力すれば必ず合格できる」と力強く語っていました。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

今回は危険物乙4 の持ち物・服装などについて解説しました。

繰り返しにはなりますが、受験票は忘れてしまうと受験ができません。

絶対に忘れないようにしましょう。