危険物乙4を受験するには願書の提出または電子申請が必須です。

忘れると受験ができませんのでご注意ください。

今回は日本トップクラスに危険物乙4を熟知している私カイトが、危険物乙4の願書の書き方や願書はどこでもらえるのか?などについて徹底解説していきます。

危険物乙4を受験予定の人は必ず事前にチェックしておきましょう。

ちなみにですが、危険物乙4にはたった10時間の勉強で合格できる方法があります。

これさえあれば限りなく少ない努力で合格に大きく近づきます。

これは私が5年以上も危険物乙4の研究を続ける中で生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。

興味ある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてください。

目次

危険物乙4の願書はどこでもらえる?郵送での取り寄せは可能?

危険物乙4の願書は、受験を希望する都道府県の一般財団法人消防試験研究センター支部(東京都の場合は中央試験センター)にて入手できます。

また、都道府県によっては以下の場所で入手可能なところもあります。

- 各消防本部

- 一部の消防署

- 県庁等の消防保安課

- 出先機関

詳細は一般財団法人消防試験研究センターのホームページ右上の「支部等ページへ」から、各都道府県のセンター支部等のWebページを確認してください。

また、願書と同時に試験案内と払込取扱票(消防試験研究センター指定のもの)も入手するようにしましょう。

願書記載時や受験申込時に必要となります。どちらも願書と同じ場所で入手可能です。

願書等は郵送により取り寄せることも可能です。

各都道府県の一般財団法人消防試験研究センター支部(東京都の場合は中央試験センター)など、願書の入手が可能な場所より、郵送による取り寄せを行えます。

願書の入手が可能な場所の詳細については、各都道府県のセンター支部等のWebページをご確認ください。

ただし、場所によっては郵送による取り寄せには対応していないところもあるため、取り寄せを希望する場所へ事前に確認してください。

郵送での取り寄せには以下のものが必要となります。

・送付用封筒(サイズの指定は特にない)

※おもて面に赤字で「危険物取扱者試験案内等請求」と記載

・返信用封筒(A4の印刷物が折らずにに入るサイズ)

※140円の切手(願書等各1部のみの場合、2部以上の場合は異なる)を貼り、受取希望場所の郵便番号、住所、氏名を記載

・以下の事項を記載したメモ(用紙の指定は特にない)

- 取り寄せを行う人の氏名および住所

- 電話番号(平日の日中に連絡がつくもの)

- 「危険物取扱者試験願書等 〇部」を請求

願書等は、団体としてまとめて取り寄せることも可能です。

ただし、取り寄せる部数に応じて返信用封筒に貼り付ける切手の金額が異なるため、事前に取り寄せを行う場所に確認してください。

また、都道府県によっては返信用封筒に貼り付ける切手の金額を140円(50g以内)ではなく、180円(100g以内)に指定しているところもあるため、各都道府県のセンター支部等のWebページを確認するようにしてください。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

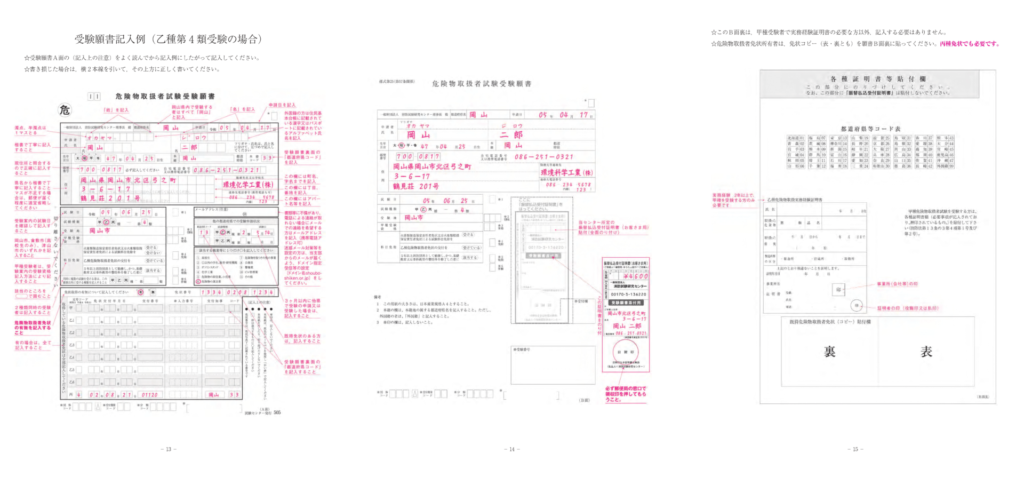

危険物乙4の願書の書き方・注意点を画像で解説!間違えた場合は?

危険物乙4の願書には、A面とB面の2枚があります。

願書A面の右下に記載されている「(記入上の注意)」をよく確認したのち、記入を行ってください。

また、願書の記入文字が乱雑で読めない場合には受験を拒否されることがあるため、楷書で丁寧に、枠からはみ出さないように記入しましょう。

虚偽の記入があった場合にも、受験拒否または合格取り消しをされるため、記憶があいまいな箇所等は十分に確認したうえで記入することが必要です。

以下、特に注意が必要なポイントになります。

- 申請日を忘れずに書く

- 生年月日は和暦で記入

- マスは左詰めで書く

- 濁点、半濁点の記入には1マス使う

- 住所は都道府県名から記入し、マスが不足する場合は郵便が届く程度に適宜省略する

- 「試験日」の欄は、試験案内の試験日を確認してから書く

- 3ヶ月以内に他県等で受験の申請または受験をした場合は「他の都道府県での受験申請状況」の欄を必ず記入する

- 危険物取扱者免状の有無を必ず書く

- 免状「有」の場合は、免状に記載された内容を丙種・乙種に限らず、すべて記入する

- 現在保持している危険物取扱者免状の両面のコピーを願書B面のうら面にのり付けする(テープでの貼り付けは厳禁)

※免状の詳細については「危険物乙4の免状はいつ届く?申請期限は?更新方法や紛失時の対応・免許証との違いは?」をご覧ください。

記入を間違えた場合は、間違えた箇所に横2本線を引き、その上に正しい内容を記入しましょう。

訂正印は必要ありません。また、修正テープ等の使用は厳禁です。

危険物乙4の願書の提出方法は?郵送で提出するには封筒が必須?

危険物乙4の願書は、願書受付期間中に各都道府県の一般財団法人消防試験研究センター支部(東京都の場合は、中央試験センター)に「持参」もしくは「郵送」にて提出しましょう。

消防本部等では願書の提出を受け付けていないため、注意してください。

受付開始前および受付期間終了後の提出は受け取りを拒否されます。

郵送にて提出した場合も、受付期間以外の日に届いたものについては原則、申請者負担で返送されます。

そのため、願書の提出はいずれの方法で行う場合も必ず、願書受付期間中に行ってください。

なお、願書の受付期間については、試験案内に記載があります。必ず確認しましょう。

郵送の場合は郵便局の当日消印が有効のため、受付最終日までに提出先へ届かなくても、最終日の消印が押されていれば問題はありません。

ただし、願書の記載や必要書類等に不備があった場合には受け付けてもらえないため、期間内の早めの時期に提出することをおすすめします。

郵送により提出する場合には、送付用封筒が必要です。

願書を折り曲げずに入れることができるサイズの封筒を用意し、封筒のおもて面に赤字で「危険物取扱者試験願書在中」と記載してください。

都道府県によっては、願書の受取り時に願書提出のための専用封筒が配布されるところもあります。その場合は、専用封筒にて郵送を行いましょう。

郵送の種類は、特定記録郵便や簡易書留など都道府県により異なります。

試験案内を確認してください。

また、郵送の種類に指定がない場合は、特定記録郵便での郵送がおすすめです。

基本的に、消防試験研究センター支部等では願書が届いたか否かの照会を受け付けていません。

そのため、郵送したという事実が記録され、インターネット上で配達状況の有無を確認できる特定記録郵便なら届いたか否かを心配する必要がなくなります。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

危険物乙4の願書を書き終えた後の流れ

危険物乙4の願書を書き終えた後の主な流れは以下の通りです。

- 払込取扱票を記入し、試験手数料(受験料)4,600円を支払う

- 「振替払込受付証明書(お客さま用)受験願書添付用」を願書の所定欄に貼り付ける

- その他必要に応じた書類をそろえ、願書の所定欄に貼り付ける

- 受付期間内に願書を提出する

- 受験票を受け取る

- 受験票に氏名を記入し、写真を貼り付ける

試験手数料(受験料)4,600円は、危険物乙4の願書と同時に入手できる払込取扱票(消防試験研究センター指定のもの)に必要事項を記入し、郵便局の窓口にて支払いを行います。

ATMでの支払いは原則できません。

なお、払込取扱票の「払込金額」を訂正した場合には、訂正方法に限らず無効になります。

そのため、金額の記入を間違えた場合には新たな払込取扱票を入手し、書き直したのちに、それを用いて試験手数料の支払いを行う必要があります。

支払い手続き完了後は「振替払込請求書兼受領証」と「振替払込受付証明書(お客さま用)受験願書添付用」の2枚が渡されます。

そのうち、「振替払込受付証明書(お客さま用)受験願書添付用」を願書B面のおもて面の所定欄に全面のり付けにて貼り付けましょう。テープでの貼り付けは厳禁です。

万が一、ATMで支払ってしまった場合には、必ず郵便局の窓口で「振替払込受付証明書(お客さま用)受験願書添付用」に日付印をもらってください。

また、以下に該当する場合は、以下の書類を願書B面のうら面の所定欄に全面のり付けにて貼り付ける必要があります。なお、テープでの貼り付けは厳禁です。

- 火薬類免状による科目免除を受ける場合は、「火薬類免状」のコピー(カラー、白黒どちらでも可)

- 危険物乙4以外の危険物の資格を取得している場合は、「危険物取扱者免状」のコピー(カラー、白黒どちらでも可)

必要事項や書類をすべて記入および貼り付けした、不備のない願書を受付期間内に受験を希望する都道府県の受付窓口に「持参」または「郵送」により提出し、受理されることで試験の申込は完了となります。

その後、危険物乙4試験日の約1週間前までに受験票が、願書に記載した住所に発送されます。

※危険物乙4の試験日の確認方法を知りたい人は「危険物乙4の試験日程・申し込み方法・期限は?東京都・愛知県・大阪府の確認方法を実例紹介」をご覧ください。

持参により願書等を提出した場合にも、その場で受験票を受け取れるわけではありません。

受験票は郵送にて届きます。なお、受験票発送日の詳細は試験案内を確認してください。

試験3日前になっても受験票が届かない場合は、試験の申込をした窓口へ速やかに問い合わせを行いましょう。

受験票には必ず氏名を記入し、顔写真を全面のり付けにて貼り付けてください。テープでの貼り付けは厳禁です。

試験当日に、写真を貼った受験票を持参しなければ受験はできません。

※「危険物乙4の受験票のダウンロード・印刷方法は?写真サイズは?届かない・なくした場合は?」もぜひ合わせてご覧ください。

必要な写真の詳細は以下の通りです。

- 試験日前6か月以内に撮影したもの

- サイズ縦4.5cm × 横3.5cm(パスポート規格)

- 正面

- 無帽(宗教上または医療上の理由がある場合を除く)

- 無背景

- カラー、白黒どちらでも可

- 写真うら面に「氏名・年齢・撮影年月日」を記載したもの

現在は電子申請による申し込みも可能!

現在は、どの都道府県においても電子申請による申し込みが可能です。

一般財団法人消防試験研究センターのホームページ上部の「インターネットによる受験申請」から手続きできます。

書面申請と電子申請では、受付期間が異なる場合があるため各都道府県の消防試験研究センター支部のWebページ等を十分に確認してください。

また、電子申請では受験票は送付されないため、自身でのダウンロードおよび印刷が必要になります。

電子申請による申し込み手順は以下の通りです。

- 利用規約の確認および同意

- 受験地等の選択

- 願書情報の入力および確認

- 試験手数料の支払い方法の選択および支払い

- 受付完了メールの受信を確認

- 受験票をダウンロードする

各手順の詳細は「危険物乙4の電子申請のやり方!スマホ・コンビニでできる?領収書はもらえる?期限は?徹底解説!」で解説しているので、気になる人はぜひご覧ください。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

今回は危険物乙4の願書について皆様が知りたいであろうことをまとめました。

願書の提出を忘れると受験ができませんので、くれぐれもご注意ください。