製造所等においては、危険物の貯蔵・取扱いの安全を確保するために、その実態に応じた予防規程を定める必要があります。

というわけで今回は、危険物乙4の「危険物に関する法令」で出題される予防規程・定期点検・保安距離・保安空地とは何かについてわかりやすく解説していきます。

※「危険物に関する法令」の詳細は「危険物乙4の法令の覚え方とポイントまとめ!過去問題40問付き!」をご覧ください。

危険物乙4を受験予定の人は必ずチェックしておきましょう。

ちなみにですが、危険物乙4にはたった10時間の勉強で合格できる方法があります。

これさえあれば限りなく少ない努力で合格に大きく近づきます。

これは私が5年以上も危険物乙4の研究を続ける中で生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。

興味ある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてください。

目次

予防規程の認可とは?

製造所等の火災を予防するために必要な事項について、製造所等の所有者等が作成し、所有者等および従業者が遵守しなければならない自主保安に関する規定を予防規程といいます。

所有者等は、予防規程を定めた場合または変更する場合は、市町村長等の認可を受ける必要があります。

ただし、予防規程の内容が以下に該当する場合には、市町村長等は認可してはならないとされています。

- 危険物の貯蔵・取扱いの技術上の基準に適合していないとき。

- 火災予防上適当でないと認めるとき。

また、火災予防上必要があると認められるときは、市町村長等から予防規程の変更を命じられることがあります。

予防規程の必要な製造所等

予防規程を作成し、認可を受けなければならない製造所等は以下の表のように、危険物の数量によって定められています。

| 製造所等 | 危険物の数量 | 製造所等 | 危険物の数量 |

|---|---|---|---|

| 製造所 | 指定数量の倍数が10以上 | 給油取扱所 | すべて |

| 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 | 移送取扱所 | すべて |

| 屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 | 一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上 |

| 屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 | ||

※指定数量の詳細については「危険物乙4の指定数量とは?覚え方の語呂合わせと計算・倍数の問題付き」をご覧ください。

予防規程を定めなければならない製造所等が、予防規程を定めずに危険物の貯蔵・取扱いを行った場合は罰則規定が設けられているのでご注意ください。

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽

予防規程に定める主な事項

予防規程に定める主な事項は以下の通りです。

- 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務および組織に関すること。

- 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合の職務代行者に関すること。

- 化学消防自動車の設置その他自衛消防組織に関すること。

- 危険物の保安のための巡視、点検、検査に関すること。

- 危険物施設の運転、操作に関すること。

- 危険物取扱作業の基準に関すること。

- 製造所等の位置、構造、設備を明示した書類・図面の整備に関すること。

- その他、危険物の保安に関し必要な事項。

3の自衛消防組織とは、一定規模以上の製造所等を有する事業所に対して、規模に応じて設置が義務づけられた組織です。

自衛消防組織の編成は、取り扱う第4類の危険物の指定数量の倍数に応じて人員、化学消防自動車(油火災に適応する泡消火剤や粉末消火剤を搭載した消防自動車)の台数が決められています。

定期点検の義務について

製造所等の位置、構造、設備が技術上の基準に適合しているかどうかを点検することを定期点検といいます。

政令で定められた製造所等の所有者等は、定期点検を必ず実施し、点検記録を作成し、その記録を保存する必要があります。

市町村長等は、位置、構造、設備が技術上の基準に適合していないと認めるときは、基準適合命令(修理、改造または移転命令)を発令することができます。

所有者等がこの基準適合命令に従わない場合や、定期点検を実施していなかったり、点検記録の作成や記録の保存がなされていなかったりする場合、市町村長等は、所有者等に対して許可の取消しまたは使用停止命令を発令することができます。

定期点検実施者

定期点検は、危険物取扱者または危険物施設保安員が行わなければなりません。

危険物取扱者以外の者(無資格者)は、危険物取扱者(甲種、乙種、丙種)の立会いがあれば、定期点検を行うことができます。

その他、地下貯蔵タンク、二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻、地下埋設配管、移動貯蔵タンクの漏れの点検や、泡消火設備の泡の適正な放出を確認する一体的な点検は、その点検に関する知識や技能を有する者が行います。

定期点検の必要な製造所等

定期点検の実施対象となる製造所等は、危険物の数量などによって以下の表のように定められています。

| 実施対象施設 | 対象外 | |

|---|---|---|

| 製造所等 | 危険物の数量など | |

| 製造所 | 指定数量の倍数が10以上および地下タンクを有するもの | 屋内タンク貯蔵所 簡易タンク貯蔵所 販売取扱所 |

| 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 | |

| 屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 | |

| 地下タンク貯蔵所 | すべて | |

| 移動タンク貯蔵所 | すべて | |

| 屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 | |

| 給油取扱所 | 地下タンクを有するもの | |

| 移送取扱所 | すべて | |

| 一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上および地下タンクを有するもの | |

定期点検の点検事項と実施時期

以下の表のように、定期点検の点検事項には全般的な点検、漏れの点検、内部点検があり、それぞれ点検の実施時期が異なります。

以下の表からわかる通り、漏れの点検の対象となるのは、上記の表に掲げる製造所等のうち、地下(貯蔵)タンクを有する製造所等と、移動タンク貯蔵所です。

| 点検事項 | 点検内容・設備 | 点検時期 |

|---|---|---|

| 全般的な点検 | 製造所等の位置、構造、設備が技術上の基準に適合しているかどうか。 | 原則として1年に1回以上 |

| 漏れの点検 | 地下貯蔵タンク | 原則として、完成検査済証交付日または前回の漏れの点検日から1年を経過する日の属する月の末日までに1回以上 |

| 地下埋設配管 | ||

| 移動貯蔵タンク | 完成検査済証交付日または前回の漏れの点検日から5年を経過する日の所属する月の末日までに1回以上 | |

| 内部点検 | 引火性の液体を貯蔵し、または取り扱う屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクまたは海上タンクにかかるものを除く)で容量が1,000kL以上10,000kL未満のもの。 | 設置の完成検査済証交付日または前回の内部点検日から13年(規定の保安措置がある場合は15年)以内に1回以上 |

定期点検の点検記録の保存期間と記載事項

定期点検の点検記録の保存期間は原則3年です。

ただし、移動タンク貯蔵所の漏れの点検の点検記録の保存期間は10年、内部点検の点検記録の保存期間は26年または30年と規定されています。

また、点検記録に記載する内容は以下の通りです。

- 製造所等の名称

- 点検の方法と結果

- 点検年月日

- 点検を行った危険物取扱者もしくは危険物施設保安員、または点検に立ち会った危険物取扱者の氏名

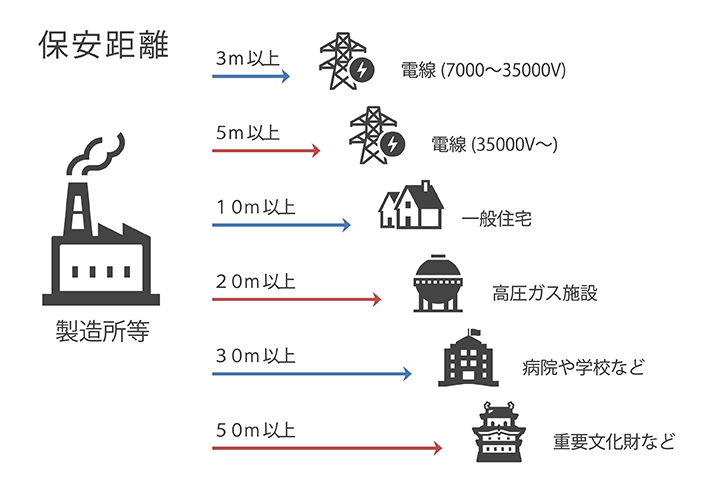

保安距離とは?

製造所等で火災や爆発などが発生した場合、その災害の影響が付近の住宅や学校、病院などの保安対象物に及ばないようにするために定められた距離を保安距離といいます。

保安距離の必要な製造所等

以下の表のように、保安距離は必要な製造所等と必要としない製造所等があります。

保安距離の必要な製造所等は、製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、一般取扱所の5つです。

| 保安距離の必要な製造所等 | 保安距離を必要としない製造所等 |

|---|---|

| 製造所 屋内貯蔵所 屋外タンク貯蔵所 屋外貯蔵所 一般取扱所 | 屋内タンク貯蔵所 地下タンク貯蔵所 簡易タンク貯蔵所 移動タンク貯蔵所 給油取扱所 販売取扱所 移送取扱所 |

保安対象物と保安距離

保安距離の「距離」は、保安対象となる建築物と製造所等の外壁またはこれに相当する工作物の外側までの距離のことを指しています。

この距離は、保安距離の必要な製造所等に共通で、保安対象物の種類によって以下の図のように定められています。

保有空地とは?

危険物を取り扱う施設の周囲に、消火活動や延焼防止のために設けられた空地を保有空地といい、保有空地には、どのような物も置くことはできません。

以下の表のように、保有空地は必要な製造所等と必要としない製造所等があります。

保有空地が必要な製造所等は、保安距離の必要な5つの製造所等に、屋外に設ける簡易タンク貯蔵所と地上設置の移送取扱所を加えた7つです。

保有空地の幅は、製造所等の規模によって異なります。

| 保有空地の必要な製造所等 | 保有空地を必要としない製造所等 |

|---|---|

| 製造所 屋内貯蔵所 屋外タンク貯蔵所 簡易タンク貯蔵所(屋外に設けるもの) 屋外貯蔵所 移送取扱所(地上設置のもの) 一般取扱所 | 屋内タンク貯蔵所 地下タンク貯蔵所 移動タンク貯蔵所 給油取扱所 販売取扱所 |

以上

🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽